【最終更新日:2019年6月25日】

はじめに

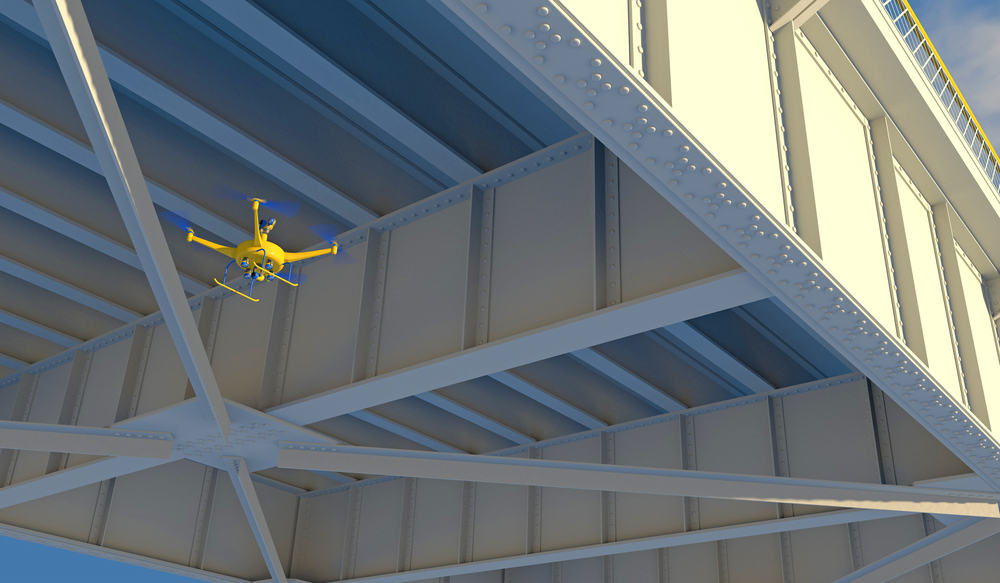

昨今の少子高齢化による技術者不足を背景に「ドローンによる橋梁点検」が注目を集めています。人の手に代わって一手に点検を行うことができるのであれば、需要もあるため、大きな市場となる見込みがあります。事業者の中には、ドローンを活用して橋梁点検事業へ参入したいと考える方もいるのではないでしょうか。

もっとも、ドローンで点検を代行するとしても、ドローンを自由に飛ばしていいわけではありません。そこには空のルールをつかさどる「航空法」といった法律があります。

そこで今回は、ドローンで橋梁点検を実施する際に注意すべき法律規制を、ITに強い弁護士が詳しく解説していきます。

1 橋梁点検におけるドローン導入のメリット

従来、橋梁点検は人の目で直接行っていましたが、人の目で直接行う点検は、高い技術力が必要です。少子高齢化により担い手が少なくなってきた現在では、人手不足はもちろんのこと、技術力不足の問題も大きくなっています。

また、橋梁点検を行うにあたり、橋が高い位置にある場合には、高所作業車を使う必要があるため、広い場所を確保する必要があります。そのためには、交通規制を行う必要があるなど、時間や手間がかかってしまい、煩わしいものでした。

そこで、人手が少なくて済むドローンによってこれら作業を代行する動きが活発化しています。

ドローンで橋梁点検を行えるのであれば、ドローンの操縦者や数人の補助者さえいれば点検を実施できますので、人手不足という問題も生じません。

また、赤外線カメラを使えば、人の目による点検に劣ることなく橋梁のひび割れなどの発見も可能になるため、技術面でも問題がありません。

さらに、高所作業車を使う必要もなくなるため、広い場所を確保する必要もないうえ、交通規制も不要で時間短縮につながります。

このように、従来、人の手で行ってきた点検をドローンが取ってかわれば、一気に効率的に点検を実施することができます。加えて、ドローンの技術力が上がれば、人では見落としがちな場所や細かい傷なども発見できる可能性があります。

また、ドローンであれば、人が行くには危ない場所などを点検することも簡単にできるため、事故防止にも役に立ちます。

以上からもわかるように、橋梁点検にドローンを活用する必要性はとても高いといえます。

実際に、インフラ点検に関するドローン事業に大手の企業も参入し、たとえば、電柱の上のカラスの巣、太陽光パネルなどを対象として点検を行っています。

このように、メリットが多く必要性の高い橋梁点検用ドローンですが、いつでも自由に飛ばせるわけではありません。

橋梁点検にドローンを活用する際には、ドローンについて様々なルールを設けている「航空法」という法律を知っておく必要があります。

2 航空法による規制

航空法は、ドローンの飛行について、主に「飛行場所(飛行禁止区域)」と「飛行方法(飛ばし方)」についてルールを設けています。

(1)飛行場所(飛行禁止区域)

航空法は、原則として以下の3つの場所でドローンを飛ばすことを禁止しています。

- 空港周辺の空域

- 一定高度以上の空域

- 人口集中地区(DID地区)

これらの規制の中でも、橋梁点検との関係で特に問題となるのは、人口集中地区(DID地区)の規制であると考えられます。この点は、後に詳しく解説します。

①空港周辺の空域

空港周辺の上空でドローンを飛ばすことは禁止されています。

なぜなら、空港上空でドローンが飛んでいたら、飛行機の航行を邪魔してしまうことになりかねないからです。この規制は、航空機の安全という観点から設けられているものですが、国土交通大臣の許可があれば、空港周辺の空域でもドローンを飛ばすことができます。

②一定高度以上の空域

地上から150M以上の高さにある上空で、ドローンを飛ばすことはできません。なぜなら、空港の周辺以外でも、飛行機が飛んでいる高さでドローンが飛んでいると、飛行機の航行の邪魔になるおそれがあるからです。

もっとも、①と同様に国土交通大臣の許可があればドローンを飛ばすことができます。

③人口集中地区(DID地区)

人がたくさん集まっている場所でドローンを飛ばすことはできません。

なぜなら、人や物などにドローンが落下して、怪我をさせてしまったり、物を壊してしまう可能性が非常に高いからです。このような場所でドローンを飛ばすには、国土交通大臣の許可が必要になります。

「人口集中地区(DID地区)」にあたるかどうかは、国土地理院が出している「人口集中地区マップ」で確認することができます。

以下は、東京近隣を示した人口集中地区マップですが、赤くなっているエリアが人口集中地区にあたります。ここからもわかるように、東京23区のほとんどが人口集中地区にあたります。

橋梁点検においては、点検の対象となる橋が人口集中地区内にあるかどうかをきちんと確認する必要があります。仮に、その橋が人口集中地区内にあれば、国土交通大臣の許可が必要です。

(2)飛行方法(飛ばし方)

航空法は、ドローンの飛ばし方として、以下の6つのルールを設けています。

- ドローンを飛ばすのは日中であること

- ドローンとその周辺を直接目で見て監視することができること(★)

- 人や物件とドローンの間に30M以上の距離を保つこと(★)

- 人が多く集まる祭りなどのイベント上空で飛ばさないこと

- 爆発物などの危険物を輸送しないこと

- ドローンから物を落とさないこと

これらのルールの中でも、橋梁点検との関係で特に問題となるのは、②ドローンとその周辺を直接目で見て監視した状態での飛行と、③人などとドローンの間に30M以上の距離を保った状態での飛行です。

以下では、この2つのルールに絞って、詳しく解説していきます。

①ドローンとその周辺を直接目で見て監視することができること

ドローンを安全に飛ばすために、ドローンがちゃんと飛んでいるか、周辺に障害物がないかの監視は、人の目で直接行わなければなりません。

この点、モニターや双眼鏡などを使ってドローンを監視することも物理的には可能ですが、この場合、ドローンを監視できる範囲が狭くなり、十分に安全確認ができているかわかりません。そのため、ドローンとその周辺の監視は人の目で直接行われなければならないとされています

もっとも、ドローンで橋梁を点検するとなると、橋の位置が高いだとか、人の目で観察できない場所をドローンで点検するなどといったこともありえるため、人の目で直接監視しきれない場合があります。

このような状況でドローンを飛ばすことは、「目視外飛行」にあたるため、国の承認が必要です。

目視外飛行についての承認を得るためには、一定の条件をクリアすることが必要です。従来は、その条件の中のひとつで、「補助者」を配置することが求められていました。「補助者」とは、気象状況や飛行場所への第三者、飛行機などの侵入を監視し、異常があった場合に操縦者に知らせ、助言などをする者のことをいいます。

もっとも、現在では、クリアしなければならない一定の条件は変わりませんが、さらに厳しい条件もクリアすることができれば、「補助者」を配置しなくても「目視外飛行」の承認をもらうことができるようになりました。

以下で具体的に説明します。

クリアしなければならない一定の条件は、「機体」・「操縦者」「ドローンを飛ばす体制」の3つについて、それぞれ決められています。例えば、以下のようなものがあります。

【機体】

- 搭載されたカメラによりドローンの外の様子がわかること

- 機体の位置・異常を地上から把握できること

- 自動帰還機能などの危機回避機能を装備していること

【操縦者】

- モニターを通して意図した飛行が可能な能力があること

- 必要な能力がない場合には訓練を行うこと

【ドローンを飛ばす体制】

- ドローンを飛ばすのに適切な飛行経路を特定すること

- 補助者を配置していること

このうち、「ドローンを飛ばす体制」にある「補助者」を求める条件について、さらに厳しい条件をクリアすれば、「補助者」の配置は不要になりました。厳しい条件とは、例えば以下のような条件が挙げられます。

- ドローンに飛行機などから把握されやすいように灯火を付ける

- 気象状況など異常が生じたときに、人や物に危害を加えずに着陸できる場所を決めておくこと

- 第三者が侵入しないように、立入禁止区域を設定し、看板やネット上などで多くの人に知らせておくこと

このような厳しい条件に加えて、「補助者」の配置以外の「機体」「操縦者」「ドローンを飛ばす体制」についての条件をクリアすれば、国の承認をもらえる可能性があります。

※目視外飛行の承認に関する審査基準について、詳しく知りたい方は、国土交通省HPをご覧下さい。

②人や物件とドローンの間に30M以上の距離を保つこと

ドローンを中心とした半径30Mの球の範囲の中に人や物件が入っている状態でドローンを飛ばすことは原則として禁止されています。

この規制は、ドローンが人や物件とぶつかってしまうことを防いで、人や物件を保護するためのものです。

ここにいう「人」とは、ドローンを飛ばす事業者の関係者を含みません。具体的には、ドローン操縦者やその補助者などは、ここでいう「人」にあたりません。また、ここでいう「物件」とは、中に人がいる可能性のある車や建物などをいいます。

ドローンで橋梁点検を行う場合、橋の上で行き交う人や車とドローンの間に30M以上の距離を保てない場合、国の承認が必要となります。

このように、航空法はドローンの飛行について、「飛行場所(飛行禁止区域)」と「飛行方法(飛ばし方)」という2つのルールを設けています。

橋梁点検のためであるとはいえ、ドローンを飛ばす以上、これらのルールを守る必要があります。

それでは、ルールを守らなかった場合、どのようなペナルティを科されてしまうのでしょうか。

(3)航空法に違反した場合の罰則(ペナルティ)

航空法に違反した場合、つまり、

- 国土交通大臣の許可なく禁止されている場所でドローンを飛ばす

- 禁止されている飛行方法でドローンを飛ばす

といった違反をした場合、

- 最大50万の罰金

というペナルティを科される可能性があります。

実際に起きた事例として、ドローンを飛ばしてはいけない区域にある住宅地でドローンを飛ばした者が20万円の罰金を科されたということがありました。

このようなことにならないためにも、ドローンを飛ばす際には飛ばしていい場所なのか、飛ばす方法に問題はないか、などをしっかりと確認するようにしましょう。

以上のように、航空法上のルールについて見てきましたが、ドローンを用いて橋梁点検を実施する場合、注意すべきなのは航空法だけではありません。

3 航空法以外に留意すべき規制

航空法以外に留意すべき規制としては、以下の3つの法律が挙げられます。

- 橋梁定期点検要綱

- 道路交通法(道交法)

- 刑法

(1)橋梁定期点検要綱

橋梁を点検する際には、近接目視点検(目で直接状態を確認する点検)を行うことが基本となっており、必要に応じて触診点検(手で触り状態を確認する点検)や打音点検(叩いた際の反響音で状態確認を行う点検)などの点検を実施する必要があります。

国土交通省の「道路橋定期点検要綱」によると、これらの点検は、原則として点検を適正に行うために必要な知識と技能を有する者(人間)が行わなければいけませんが、近接目視に限り、例外的に「近接目視と同等の点検が可能な技術を選択すること」が認められています。

近接目視と同等の点検が可能な技術としてドローンによる点検が認められる余地があります。

具体的に、どのような場合にドローン点検が認められる余地があるかについては、国土交通省の「点検支援技術性能カタログ(案)」と「新技術利用のガイドライン(案)」が参考になります。

これらのガイドラインによれば、ドローン事業者は、以下のフローでドローン点検が可能になると考えられます。

- 点検事業者(ドローン事業者)が「点検支援技術性能カタログ(案)」などから点検に活用したい技術を選定

- 点検事業者が点検の依頼者(橋の管理者)に活用したい技術を提案

- 依頼者が「点検支援技術性能カタログ(案)」などをもとに活用したい技術を確認

- 点検事業者と依頼者で活用する技術を協議

- 依頼者による技術の活用の承諾

- 点検事業者による技術の活用

↓

↓

↓

↓

↓

なお、点検事業者が活用したい技術を依頼者に提案する際には、「点検支援技術仕様計画」を用いることが望ましいとされています。

計画に記載すべき内容は以下と例示されています。

-

【点検支援技術仕様計画】

- 対象部位・部材や対象変状

- 対象範囲

- 活用目的

- 活用の程度

- 使用機器と選定理由

- 精度管理計画

以上の「点検支援技術仕様計画」に基づき、点検の依頼者が承諾を行えば、ドローン点検が可能になる余地があると考えられます。

もっとも、カタログやガイドラインなどが(案)となっているとおり、このフローで確定しているわけではありません。今後もドローン点検を行うためのルールは変更される可能性があります。そのため、ドローン点検のルールについては、変更の有無を注視していくことが重要です。

※点検の方法などについて詳しく知りたい方は、国土交通省の「橋梁定期点検要綱」や「道路橋定期点検要綱」をご覧ください。

※近接目視による点検を代替できる可能性がある技術については国土交通省の「点検支援技術性能カタログ(案)」や「新技術利用のガイドライン(案)」をご覧ください。

(2)道路交通法(道交法)

道路のような多くの人が行き交う場所で、その交通を邪魔するような態様でドローンを飛ばすことは禁止されています。裏を返せば、人や車などの交通を妨げない方法でドローンを飛ばすのであれば何の問題もありません。

例えば、橋梁点検の際には、橋の上で行き交う人や車にぶつからない高さでドローンを飛ばすなどの工夫が必要になります。

もっとも、人や車の邪魔になりそうなときであっても、その道路を管轄する警察署長の許可があればドローンを飛ばすことができます。

道交法に違反してしまった場合には、

- 最大3か月の懲役

- 最大万5円の罰金

のどちらかを課されてしまう可能性があります。

(3)刑法

上記の道路交通法と同じ観点で、人や車などの交通を邪魔するような態様でドローンを飛ばした場合には、往来妨害罪にあたる可能性があります。

この場合も、道交法の場合と同じで、ドローンを飛ばす際には、橋の上で行き交う人や車の邪魔にならないように配慮することが必要になります。

往来妨害罪にあたる態様でドローンを飛ばしてしまった場合には、

- 最大2年の懲役

- 最大20万円の罰金

のどちらかを課されてしまう可能性があります。

このように、橋梁点検でドローンを飛ばす際には、航空法以外にも気を付けなければならないルールがいくつかあります。ペナルティを科されないためにも、これらのルールはしっかりと把握しておくことが重要です。

そのうえで、国土交通大臣の許可・承認が必要なケースにあたるかどうかもきちんと確認する必要があります。

4 航空法上の許可・承認申請のやり方

ドローンで橋梁の点検業務をするために、国土交通大臣の許可・承認が必要となる場合、まずは、そのための申請をしなければなりません。

申請は、ドローンを飛ばす予定の日より10日前には、所定の申請書類を提出する必要があります。初めて申請する場合には、不備があったりすると、審査に時間がかかってしまうため、余裕をもって10日前よりももっと前に申請することをおすすめします。

(1)申請前に行うこと

まずは、申請前に以下の条件をみたしているかを確認しましょう。

- ドローンを飛ばす理由

- 予定している飛行場所で飛ばす必要性

- ドローンそのものの安全性

- ドローン操縦者の技量

- 飛行マニュアルがあり、安全性の意識があること

これらは申請書の記載事項にもなっていますので、これらを満たしていないと、ドローンを飛ばす許可・承認は下りないものと考えられます。

(2)申請の種類

申請には、

- 個別申請

- 包括申請

という2つの種類があります。

①個別申請

ドローンを飛ばす日や飛ばす航路が決定している場合には、個別申請を行います。

②包括申請

ドローンを飛ばす日時や経路について、特定はできないけれど、ざっくりとした期間や経路は決まっているという場合には、包括申請を行います。

天候などの条件から、いつドローンを飛ばすか具体的に決められない場合には、「何日から何日まで」などというように日時を指定して申請することができます。これを「期間包括申請」といい、最大で1年間の期間を指定できます。

また、横浜市全体を飛ばすなどといったように飛行場所に一定の範囲がある場合は、「飛行経路包括申請」ができます。

なお、包括申請を行った場合には、3か月ごとに飛行実績を飛行許可を与えた機関に対して行う必要があります。

橋梁点検を行う場合には気候条件によるところもあるので、はっきりとした期間が指定できない場合もあると考えられ、その場合は、期間包括申請をすることになると考えられます。

(3)申請方法

申請方法には、以下の4つの方法があります。

- 郵送

- 窓口持参

- オンライン申請

- 電話、メール、FAX

このうち、電話やメール、FAXでの申請は緊急のときのみ認められています。

(4)申請書の様式

申請に必要な書類は、以下の9点です。

- 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書

- 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書

- 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書

- 飛行経路の地図

- 無人航空機及び操縦装置の仕様がわかる設計図または写真

- 無人航空機の運航限界及び無人航空機を飛行させる方法が記載された取扱説明書等の該当部分の写し

- 操縦者の過去の飛行実績または訓練実績等を記載した資料

- 許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料

- 飛行マニュアル

※これらの様式や記載例は、国土交通省のHPにてダウンロードできるようになっています。

(5)提出先

申請書の提出先は、

- 空港事務所

- 地方航空局

のいずれかとなります。

空港周辺や、150M以上の空域でドローンを飛ばす場合には、その空域を管轄する空港事務所が提出先となります。

人口集中地区でドローンを飛ばす場合、ドローンを直接目で監視できないなど、航空法で原則として禁止されている飛行場所・飛行方法でドローンを飛ばす場合は、飛行場所を管轄する地方航空局が提出先なります。具体的には、ドローンを飛ばす空域が新潟・長野・静岡より東にある場合は東京航空局、富山・岐阜・愛知より西にある場合は大阪航空局が提出先となります。

※航空法上の許可・承認申請のやり方について、詳しく知りたい方は、「ドローンの飛行許可申請のやり方は?5つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。

5 小括

現時点では、ドローンを用いた橋梁点検をビジネスとして行うことはできません。

もっとも、今後の法改正やドローンの技術向上によって、橋梁点検をドローンで行うことができる可能性が高まりつつあります。

そのため、橋梁点検に関するドローン事業に参入することを検討している事業者は、現状におけるルールの確認、橋梁点検のためにドローンを飛ばすこととなった場合に、許可・承認が必要なケースにあたるのか、などを確認することが必要です。

6 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のようになります。

- 航空法によって、①空港周辺、②地上から150mの空域、③人口集中地区の3つでは、許可がなければドローンを飛ばせない

- 航空法によって、許可が必要な飛行方法は6つあり、橋梁点検の関係では特に、①ドローンとその周囲を目で直接監視できること、③人と物件から30mの距離を取らなければいけない、という2つの規制との関係で問題となる

- 一定の条件を満たせば、目で直接ドローンを監視できなくても飛ばせる場合がある

- 航空法以外に留意すべき規制として、①橋梁定期点検要綱、②道路交通法、③刑法の3つがある

- 橋梁定期点検要綱により、原則として橋の状態は人の目で確認する必要があるが、一定の性能を持つドローンならば近接目視による点検は行える可能性がある

- 航空法に違反すると最大50万円の罰金を科される可能性がある

- ドローン飛行の許可・承認の申請は、飛行予定日の10日前に行う

- 申請前に、①ドローンを飛ばす理由、②飛行場所で飛ばす必要性、③ドローンの性能、④操縦者の技量、⑤マニュアルの存在と安全意識があること、の5点を満たしていなければならない

- 申請方法は、①個別申請、②包括申請があり、包括申請はさらに期間包括申請と飛行経路包括申請がある

- 包括申請の場合は、許可した者に対して3か月ごとに飛行実績の報告をする必要がある

- 申請方法は①郵送、②窓口提出、③オンライン申請、④電話、メール、FAXの4つである

- 申請書類の提出先は、①空港事務所、②地方航空局のいずれかである