会社に退職を申し出たが、辞めさせてくれない…。

辞めさせてくれないのは違法では?なんとか辞めるにはどうすればいい?といった疑問があるでしょう。

労働者には、会社を辞める権利があり、会社が強制的に辞めさせてくれないのは間違いなく「違法」です。

実際に会社を辞めるには、その法的な正当性を訴えつつ、「退職を認めてもらえるように話し合うこと」が大切です。

そこで本記事では、あなたが会社を「必ず辞められる」と言える法的なルールと、実際に辞めるためのベストな対処法とその手順を解説していきます。

また、会社を説得(交渉)するのが精神的に苦しい・怖くてできないという方に向けて、手軽に弁護士に交渉を任せる方法も紹介しています。

今まさに辞められない状況で悩んでいる人や、これから会社に退職を申し出ようとしている人は、ぜひ参考にしてください。

【この記事でわかること】

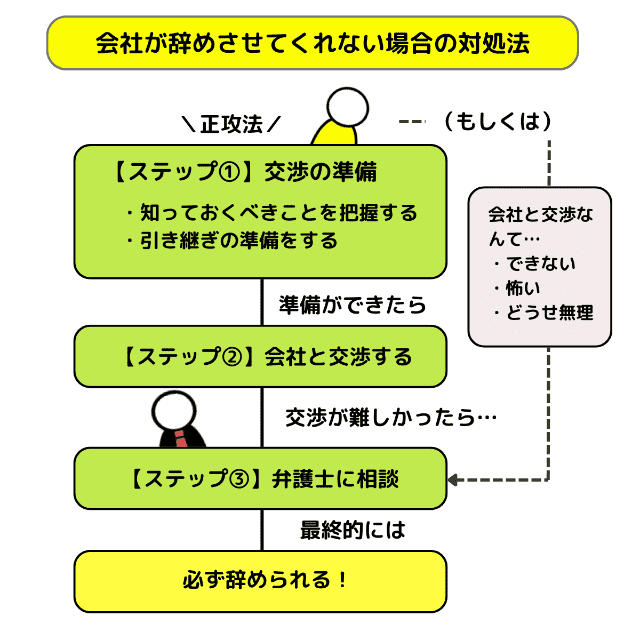

- 会社が辞めさせてくれない場合は、以下の3ステップで対処するのがベスト

- 会社を辞めるのは労働者の権利であり、会社が強制的に辞めさせてくれないのは違法!

- 辞めるなら「損害賠償請求する」「懲戒解雇する」などの脅しも全て違法

- 会社に退職を認めさせる交渉の5つのコツ

- 直属の上司がダメならさらに上の上司や人事などにも相談する

- 「転職先が決まっている」と伝える

- 労働基準監督署に相談する

- 上司とのやりとりは「証拠」に残す

- 退職届が受理されなければ内容証明郵便で送る

- 交渉は弁護士の退職代行サービスに頼めば、必ず退職できるのでおすすめ!

[articleIndex]

1.会社が辞めさせてくれない場合の対処法|大きな3つのステップ

会社が辞めさせないと言っている以上、退職を認めさせるためには会社と話し合い、説得・交渉をする必要があります。

具体的に「どうすればよいか」は、以下の3ステップで考えましょう。

上図のように、いきなり会社を説得しにかかるのではなく、ある程度の知識を持っておいたり、準備をした上で交渉・説得に臨むのがベターです。

そのためまずは(ⅰ)交渉のための準備をして、(ⅱ)実際に交渉(話し合い)をする、それでも埒があかなければ(ⅲ)弁護士に相談する、という大きな流れになります。

弁護士に相談すれば確実に退職はできますし、あなた自身で説得・交渉するだけでも、退職できる可能性は十分にあります。

本記事ではここから、この3つのステップに沿って、辞める方法を解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

なおこの時点で、会社を説得(交渉)するのが精神的に苦しい・怖くてできないという方は、最初から弁護士に全て任せてしまう手もあります。

その場合はこちらの項目へジャンプして解説をご覧ください。

2.【ステップ①】会社と交渉する前の準備|まずするべき3つのこと

先に示した大きな3つのステップのうち、まず1つ目の段階です。

まず行うのは、会社と交渉するための準備です。具体的には、以下の3つです。

【まずするべきこと3つ】

- 退職に関する法的なルールを把握する

- なぜ辞めさせてくれないのか聞き出す

- 引き継ぎの準備を万全にする

この後会社と交渉する時に備えて、「知るべきことを知っておく」「自分の主張を固める」ことが目的です。

1)退職に関する法的なルールを把握する

まずは、退職に関する法的なルールを把握することが何より大切です。

法的なルールを知っておくことで理論武装になり、上司に言いくるめられることがなくなります。

いわば法的なルールを把握しておくことが、会社と交渉する上での最低条件のようなものです。

詳しいルールは次の項目であらためて解説しますが、簡単な結論を先にいうと、会社員は退職の自由を持っていて、法律上は「必ず辞められる」ルールになっています。

2)なぜ辞めさせてくれないのか聞き出す

強制的に「辞めさせない」とするのは違法とはいえ、会社にも辞めさせたくない事情・理由があります。

会社が「辞めさせない」とする理由を知った上で、その理由にあった交渉の仕方をすることで、退職の合意がとりやすくなります。

例えば、「引き継ぎがきちんとできていないのに、今月中に辞めさせることはできない」という理由だったとしましょう。

その場合、「引き継ぎは必ず済ませられる」ことをアピールすれば辞めさせてもらいやすくなるはずです。

このように、退職に向けての話し合いが進む可能性が上がるので、「なんで辞めさせられないのか」聞き出しましょう。

3)引き継ぎの準備を万全にする

引き継ぎの準備を万全にすることも、最初の段階でできる大切な準備です。

先ほども例に出したように、会社が「辞めさせない」とする場合、引き継ぎの問題が理由にあることは多いです。

また、辞めさせない理由が引き継ぎでない場合でも、引き継ぎがちゃんと完了するかどうかは会社にとって重要なのは間違いありません。

引き継ぎができれば、最悪あなたがいなくなっても、会社が回らないことはなくなるからです。

具体的な策としては、以下のような情報を1つの資料にして詳しくまとめるのがおすすめです。

【引き継ぎ資料にまとめる内容】

| 内容 | 具体的な記載項目 |

|---|---|

| 表紙 | 引き継ぎ者と後任者の名前、作成日を記載 |

| 目次 | 内容の全体像を把握しやすくする |

| 業務概要 | 担当業務の目的、概要、全体の流れを説明 |

| 詳細な業務内容 | 各業務の具体的な手順や注意点を記載 |

| スケジュール | 日次・週次・年次の業務スケジュールを提示 |

| 関係者リスト | 社内外の関係者の連絡先を記載 |

| トラブル対応 | 過去のトラブル事例と解決策、得られたノウハウを共有 |

| データ保管場所 | 必要なファイルやデータの保管場所を明記 |

このように情報を1つにまとめておくことで、引き継ぎの効率が上がるため、会社が退職を認めてくれる可能性が上がります。

また、人手不足の会社は特に、「引き継ぎしようにも後任がいない」ケースもあるでしょう。

現時点で後任がいない場合も、このように資料にまとめておけば、「この資料があれば問題なく引き継ぎはできるはず」といって交渉ができます。

3.退職に関する法的なルール

会社との交渉に備えて、まず把握するべき法的なルールについて詳しくみていきましょう。

これまで述べてきた通り、会社を辞めるのは労働者の権利であり、会社が辞めさせないことは違法です。

法律上は「必ず辞められる」ルールになっているので、その点をきちんと把握して、自分の口から会社に伝えられるようにすることが大切です。

雇用の契約期間がある場合なども含めて詳しく解説するので、必ずチェックしてみてください。

1)会社を辞めるのは労働者の権利

退職の自由は、憲法・民法・労働基準法など、色々なところでルールとして規定されています。

中でも1番大きな根拠は、憲法にある、以下の2つの条文でしょう。

- 第18条: 奴隷的拘束の禁止

- 第22条: 職業選択の自由

より具体的で実践的な内容は、民法に書かれています。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第六百二十七条

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」

引用元:民法第627条

正社員は、引用にある「期間の定めのない雇用」に当てはまります。

引用にあるように、本来は会社の許可は必要なく、あなたが申し出てから「2週間後に辞められる」と定められています。

これらが、「必ず辞められる」といえる大きな根拠です。

2)契約期間中でも状況次第で辞められる

会社に辞めさせてもらえない方の中には、「契約期間中だから」という方もいるでしょう。

ですが、契約期間中でも、法律上は以下の条件に当てはまれば辞められるとされています。

【契約期間中でも辞められる2つの条件】

- 契約から1年経過している(労働基準法第137条)

- 「やむを得ない理由」がある(民法第628条)

2つ目の「やむを得ない理由」とは具体的に、(ⅰ)社会通例的に仕事を続けられない場合、または(ⅱ)会社に落ち度がある場合とされています。

【4つの代表的な「やむを得ない理由」】

| 種類 | 具体的な事情 |

|---|---|

| 社会通例的に仕事を続けられない | ・心身の重大な障害、疾病(体調不良) ・家族の病気の看病 ・両親や配偶者の介護 |

| 会社に落ち度がある | ・業務が法令に違反している ・悪質なパワハラ・セクハラなどがある |

これを見る限り、法律上は契約期間中であっても辞められるハードルは決して高くありません。

契約社員や派遣社員など、契約期間の問題で辞めさせてもらえない方は、「上にあげた2つの条件があるから辞められるはず」と主張すると良いでしょう。

3)強制的に辞めさせない会社は「違法」

ここまで述べてきたように、会社を辞めることは法的なルールとして認められています。

ですから、辞めさせない会社は「違法」ということになります。

もちろん、会社が「今は辞めないでほしい」とあなたにお願いする分には違法性はありません。

ただし、あなたが退職の申し出をしたのを無視したり、怒鳴りつけたり脅したりして強制的に「辞めさせない」対応をとるのは明らかに違法です。

また、以下のように「辞めてもいいけどその代わり…」といった具合に脅しをかける行為も違法です。

【違法な「脅し」行為】

- 辞めたら損害賠償を請求する

- 懲戒解雇にする

- 今月の給料や退職金は払わない

- 残った有給は消化させない

- 「離職票」などの退職書類を発行しない

①「損害賠償を請求する」と言って脅す

辞めてもいいが、「辞めたら損害賠償を請求する」と言われることがありますが、これは完全に「違法」です。

損害賠償を予定するような規定を就業規則に記載することは労働基準法第16条に違反しており、根拠のない「脅し」であることがほとんどだからです。

そもそも会社から労働者への損害賠償が認められることは基本的にありません。

損害賠償が認められるのは、機密情報の持ち出したり、他の従業員に暴力をふるったりなど、明らかな問題行為があった場合のみです。

よく見られるのは、「人手不足なのに勝手にやめられたら損害が出るから損害賠償請求する」といった言い方です。

ですが「人手不足」というのは完全に会社の都合ですし、あなたが重大な違法行為をしているわけではありません。

そのため怖気付くことなく、会社の言い分が違法だと思って対応しましょう。

②「懲戒解雇にする」と言われた

「懲戒解雇にする」という脅し文句もよく見られますが、こちらも法的に認められることはありません。

労働契約法15条により、会社の勝手な裁量で懲戒解雇した場合、無効となるよう定められているからです。

「懲戒解雇」とは、労働者に対して下される処分の中で最も重いものであり、正当な「懲戒事由」がなければ認められません。

【懲戒解雇できる条件(懲戒事由)】

- 窃盗や横領、傷害など、刑法犯に該当する行為があった

- 賭博などによって職場規律や風紀を乱した

- 当該業務に必要となる資格や免許を有していないなどの経歴詐称があった

上の例を見ればわかるとおり、普通に働いている限りでは、懲戒解雇が認められるようなことはまずありません。

会社は過去のミスなどを持ち出して脅してきたりするケースが多いですが、そんなことで懲戒解雇されることはないのでご安心ください。

③「今月の給料は払わない」と言う

「退職月の給料を払わない」と言ってくるのも、たまに見られる事例です。

「うちの給料は月給制だから、1ヶ月働ききらないと払わない」という理屈で言ってくるケースが多いでしょう。

ですが当然、働いた分の給料を払わないのは違法です。

月給制だとしても、退職する月の給料は、実際に働いた日数に応じて日割り計算で支払うのが原則です。

④「離職票を出さない」と言う

会社が「退職したら離職票を出さない」と言ってくることもあります。

会社との話し合いで合意がとれずに、無理やり辞めようとした場合に、「それだと離職票は出せないぞ」とクギを刺すように言われるケースが多いです。

もちろん、離職票などの退職書類を発行しないのも、違法な行為です。

離職票は雇用保険法第76条により、事業主は退職者が離職票を請求したら必ず発行しなければならないと決められているからです。

どうしても会社が離職票を発行してくれない場合は、ハローワークに相談しましょう。

ハローワークの方から会社手続きを進めてくださいという催促を行ってくれるため、その時点でほぼ必ず発行に応じてくれるでしょう。

⑤残った有給休暇の消化を認めない

「今辞めるなら、残っている有給を消化させない」というのも、会社がよく使う脅し文句です。

ここまでの話と同じく、有給消化を拒否するのも違法です。

有給消化は労働者の権利であり、退職予定であっても、会社は必ずとらせなければいけないと定められています。

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない

引用元:労働基準法39条

会社は、「引き継ぎができていないのに・人手不足なのに辞められて、その上有給消化なんてさせられない」と主張することが多いです。

ですが、引き継ぎは法律上、従業員に強制されるものではありませんし、人手不足も会社の都合でしかありません。

このような理由で有休消化の権利がなくなるはずはないので、必ず消化できると思っておいてください。

なお、退職前の有給休暇の消化の場合、会社は「時季変更権(別の時期に有給を取らせる権利)」を使うこともできないので、覚えておいてください。

4.【ステップ②】会社との退職交渉|成功させる5つのコツ

ここまでで、会社と交渉する前段階の準備と、先に知っておくべきことを解説してきました。

ここまでの準備ができたら、会社との交渉(話し合い)に移りましょう。

交渉の基本は先述の法的ルールを訴えつつ、「退職を認めてもらえるように話し合うこと」です。

その交渉の場面で、成功のために意識してほしいコツは以下の5つです。

【成功の5つのコツ】

- 直属の上司がダメならさらに上の上司や人事などにも相談する

- 「転職先が決まっている」と伝える

- 労働基準監督署に相談する

- 上司とのやりとりは「証拠」に残す

- 退職届が受理されなければ内容証明郵便で送る

どれも必須と言えるほど重要なコツなので、必ずチェックしてください。

1)直属の上司がダメならさらに上の上司や人事などにも相談する

直属の上司が退職を認めてくれない場合、さらに上の上司や人事などに相談してみてください。

- (1.)さらに上の上司

- →直属の上司の態度を覆してくれる可能性がある

- (2.)人事

- →法的なルールをしっかり把握しているため、きちんと手続きしてくれる可能性がある

(1.)直属の上司に「辞めさせない」態度をとられている場合、自分の評価を下げないための保身に走っている可能性もありますし、法的な話を度外視している可能性もあります。

単純に「現場の仕事が回るか回らないか」「引き継ぎしてもらわないと困る」といった現場視点だけで言っているケースは少なくありません。

そこで、さらに上の上司に相談することで、直属の上司の独断を覆してくれるかもしれません。

(2.)また、人事部や人事担当の人に直接相談することで、退職を認めてくれる可能性もあります。

人事は法的な知識をきちんと持っているため、話が通じやすいです。

もし、退職に際して何か問題がある(例えば後任がいない、とか)場合でも、退職自体は認めた上で、「どんなスケジュールで、どんな辞め方にするか」といった建設的な話し合いができるでしょう。

2)「転職先が決まっている」と伝える

「転職先が決まっている」と伝えるのも、1つの手です。

転職先が決まっているということは、無理に引き留めると転職先の会社に迷惑がかかる、最悪その会社からクレームを入れられないとも限らないからです。

このように自社の都合だけで引き留められなくなるため、退職を認めてもらいやすくなる可能性が上がります。

ただし、転職先の名前などを教えてしまうと、トラブルに転職先も巻き込むことになりかねないので、注意が必要です。

あくまで「転職先が決まっているので辞めさせてもらいたいです。」というだけにとどめて、効果がなければ他の手を考えましょう。

3)労働基準監督署に相談する

「労働基準監督署」に相談するのも、1つの手です。

労働基準監督署とは、企業が法律を守って運用しているかを監督する機関で、「労基」とも呼ばれています。

「会社が辞めさせてくれない」と相談すると、「それは法令違反だ」と会社に通達したり、改善するよう勧告したりしてくれます。

ただし、労働基準監督署はあなたのトラブルを個別に助けてくれるところではないため、相談しただけで問題が解決するとは考えられません。

実際の使い方としては、あなた自身が会社と交渉する中で、「労働基準監督署にも相談している」という証拠(やりとりの履歴など)を見せて、1つの交渉材料とすることです。

労働基準監督署からの勧告ならまだしも、「実態の調査をする」とまで言い出されると会社も困るはずです。

そのため、会社が折れて退職を認める可能性が上がるでしょう。

4)上司とのやりとりは「証拠」に残す

会社との交渉する際は、会社とのやりとりをなるべく証拠として残すことが大切です。

口頭で交渉して、そのまま口頭で認めさせただけだと、後から「そんなことは言っていない」と白を切られるケースがあるからです。

証拠として残すには、以下のような方法があります。

【証拠に残す方法】

- 正式な退職届を会社に出しつつ、コピーをとっておく

- 話し合いで決めたことをチャットでも送信しておく、など

このような証拠を残しておくことで、話し合って決めたことを無駄にしないことに繋がるので、ぜひ実践してみてください。

5)退職届が受理されなければ内容証明郵便で再提出する

退職届を上司に手渡して提出しても受け取ってもらえない場合は、内容証明郵便として再提出するのが有効です。

内容証明郵便とは、差出人、宛先、内容などを法的に証明する郵便です。

内容証明郵便は法的な通知手段なので、会社側も真剣に対応せざるを得なくなります。

退職届が受理されない場合や、退職の話をそもそもまともに取り合ってくれない場合などは、特にこの方法が有効です。

また、「◯月◯日に退職の意思を明確に伝えたこと」が法的に証明されるため、民法にのっとって2週間後に会社を辞めることができるようになります。

なお、「退職届が受理されない」ケースの対応については以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

5.会社が辞めさせてくれない理由ごとの交渉方法

1章では、会社があなたを「辞めさせない」とする理由を聞き出すのが良いと述べました。

その理由ごとに、有効な交渉方法があるので、把握しておくとベターです。

会社が従業員を辞めさせたくない理由としては、大きく分けると以下の4つがあります。

【辞めさせたくない4つの理由】

- 引き継ぎしてもらわないと困るから

- 就業規則に反しているから

- 繁忙期だから

- その他|完全に会社の都合で辞めさせないケース

あなたが辞めさせてもらえない理由も、大枠としては上の4つのどれかに当てはまるはずです。

当てはまるものからチェックしてください。

1)引き継ぎしてもらわないと困るから

ブラック企業やコンプラ意識が低い会社でない限り、1番多い理由はこの「引き継ぎしてもらわないと困るから」というものです。

引き継ぎが終わらなければ、会社はあなたがいなくなった後の業務に支障が出るからです。

この理由に対しては、いうまでもなく「引き継ぎはちゃんとできる」ことをアピールするのが最も有効です。

引き継ぎを完璧にするには、先述の引き継ぎ資料を用意するのがおすすめ。

引き継ぎ資料があれば、人手不足で「引き継ぎしようにも後任がいない」ケースにも対応できます。

現時点で後任がいない場合も、資料にまとめておけば、「この資料があれば問題なく引き継ぎはできるはず」といって交渉ができるでしょう。

引き継ぎがきちんと済ませられて、その後退職日になるよう上司と相談してスケジュールを立てれば、「辞めること」自体は認めてもらえる可能性が十分にあります。

2)就業規則に反しているから

就業規則に反していることを理由に退職を拒否されるケースもよく見られます。

例えば、「退職する場合は3ヶ月前に申し出ること」と書いてあるのに「1ヶ月後に退職します」と申し出た場合は、嫌な反応をされるのも無理はありません。

対策として、就業規則の内容を確認しておき、規定に反しない形で退職を切り出すのがベストです。

ただし、就業規則に書いてあるルールが法律に反している場合は、法律の方が優先されます。

先の例でいえば、民法で「2週間後に辞められる」と規定されているのに、「3ヶ月前に申し出ないと辞めさせない」という就業規則は厳密には法律違反です。

あくまで守れる範囲であれば、就業規則を破るよりも守った方が交渉がしやすいということです。

以上のことを踏まえ、会社を辞める際は就業規則の中身を1度チェックしておくことをおすすめします。

3)繁忙期だから

「繁忙期だから辞めさせられない」というケースも多く見られます。

繁忙期とは、1年の中で仕事が最も忙しくなる時期のことです。

例えば飲食業の会社であれば、年末年始やお盆休み、歓迎会や送別会が集中する3月〜4月が繁忙期にあたるでしょう。

この場合は、具体的に「繁忙期とは何月何日までなのか」を聞き出し、そこまでは出勤する、退職はその後にすると交渉するのが有効でしょう。

有給が残っている場合、その後に消化して、その後退職日になるようにする、と言添えればなお良しです。

具体的に「繁忙期とは何月何日までなのか」をしっかり確認しないと、結局いつまでも退職の話をうやむやにされて、手続きが進まないことになりかねないので気をつけましょう。

ただし、法的なルールでは「繁忙期を避けなければならない」ということはないので、無理に会社の都合に合わせる必要はありません。

あくまであなたができる範囲で、会社が困らない時期を選んであげる気持ちでいましょう。

4)【人手不足など…】完全に会社の都合で辞めさせない

最後に、完全に「会社の都合」を押し付ける形で辞めさせないとするケースです。

よく見られるのは、以下のような理由です。

【会社の都合で辞めさせないケース】

- 人手不足だから

- 上司が自分の評価を下げたくないから

- 会社の離職率を上げたくないから

これらの理由で辞めさせてくれない場合は、交渉の仕方ではどうにもならないケースもあります。

有効な交渉材料がない場合は、「そんな理由で退職を拒否するのは違法だ」と言って、基本の姿勢を貫きましょう。

6.【ステップ③】交渉が難しければ弁護士に相談する

ここまで、あなた自身で会社と交渉することを前提に解説してきましたが、どうしても会社が辞めさせてくれない場合は、弁護士に相談する必要があります。

先に紹介した労働組合や労働基準監督署は、相談しても必ず解決するわけではありませんが、弁護士なら確実に解決してくれます。

弁護士は、あなたの「代理人」として会社との交渉を全て引き受けてくれるからです。

先述の通り、あなたが会社を辞めるのは法的にルールとして認められています。

法的な正当性がある以上、弁護士なら万が一にも交渉で失敗することはありません。

会社側も「弁護士がついている」とわかれば、訴訟などのリスクをおそれて有給消化を認めるケースが多いでしょう。

1)最初から弁護士の「退職代行サービス」を使うのもおすすめ

ここまで、交渉がどうしてもうまくいかない場合の駆け込み先として弁護士を紹介してきましたが、実は最初から弁護士に頼るのもおすすめです。

というのも最近は、弁護士が「退職代行サービス」というものを提供しており、この退職代行サービスはスマホ1つで気軽に使えます。

「退職代行サービス」とは、あなたの代わりに退職の意思を伝え、手続きまで代行してくれるサービスです。

弁護士による退職代行サービスに最初から相談すれば、あなた自身で交渉する負担がなくなるので、非常におすすめです。

また、弁護士は法的な根拠をもとに「即日退職」を会社に求められるため、弁護士が退職を伝えた日から1日も出社せずにすむのも大きなメリット。

「辞めるための交渉方法はわかったけど、自分でやるのは難しそう、怖くてできない」という方は、ぜひ使ってみてください。

以下のリンクから、LINEで無料相談ができます。

2)損害賠償・懲戒解雇などの脅し文句にも全て対応可能!

先述の通り、会社は「辞めてもいいけどその代わり…」といった具合に脅し文句を言ってくるケースがあります。

【違法な「脅し」行為】

- 辞めたら損害賠償を請求する

- 懲戒解雇にする

- 今月の給料や退職金は払わない

- 残った有給は消化させない

- 「離職票」などの退職書類を発行しない

弁護士の退職代行サービスであれば、これらの脅し文句にも全て対応して、跳ね除けることができます。

会社が、最初は「辞めさせない」と言っていたが、話し合いを進めるうちに今度は「辞めてもいいけど有給は消化させない」と主張を変えてくるケースもよくあります。

このような経緯で交渉が長びき、埒があかないと思った時にでも、弁護士の退職代行サービスはおすすめです。

7.会社が辞めさせてくれない場合のよくある質問

最後に、「会社が辞めさせてくれない」状況で困っている方から、よくある質問をまとめました。

1)会社が辞めさせてくれない場合、勝手に休むのはダメですか?

会社が辞めさせてくれない場合でも、勝手に休むのはおすすめできません。

勝手に会社を休んだ場合、会社からの怒りを買ってメールや電話が止まらなくなったり、離職票を出してくれなかったりといったトラブルに発展するリスクがあります。

そのため、会社とできる限り話し合って、合意の上で退職するのがベターです。

話し合っても辞めさせてくれない場合は、弁護士の退職代行サービスに手続きを任せた上で休むならリスクがないのでおすすめです。

2)バイトを辞めさせてくれないのは法律違反ですか?

仕事を辞める権利は、正社員でもアルバイトでも同じです。

そのため、アルバイトであっても、職場が辞めさせてくれないのは間違いなく違法です。

ただし、一部のバイトは契約期間の定めがある雇用契約になっている場合がります。

契約期間中のバイトの方は、以下の条件に当てはまっていることを確認し、それを職場に伝える必要があります。

【契約期間中でも辞められる2つの条件】

- 契約から1年経過している(労働基準法第137条)

- 「やむを得ない理由」がある(民法第628条)

詳しくはこちらの項目で解説しているので、ご確認ください。

3)派遣会社が辞めさせてくれません

派遣社員の方ももちろん辞められます。

派遣社員の場合、雇用期間の定めがあることが多いので、それを盾に辞めさせてくれないケースが多いでしょう。

また、派遣会社は、派遣先の会社に迷惑をかけたくない心理から、辞めさせないようにしてくる場合もあります。

ですが雇用期間中の派遣社員でも、以下の条件のどちらかを満たしていれば辞められます。

【契約期間中でも辞められる2つの条件】

- 契約から1年経過している(労働基準法第137条)

- 「やむを得ない理由」がある(民法第628条)

詳しくはこちらの項目で解説しているので、ご確認ください。

4)退職を1ヶ月前に言っても辞めさせてくれませんか?

法律上は、1か月前に申し出れば辞められるルールになっています。

民法では、2週間前に申し出れば退職できると定められているからです。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第六百二十七条

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」

引用元:民法第627条

ただし、就業規則に「2ヶ月前に申し出ること」といったルールが書かれている場合、それを理由に退職を拒否される場合があります。

就業規則で1ヶ月よりも前の時期から申し出るルールが書かれている場合は、それを守って申し出る方が無難です。

まとめ

本記事では、あなたが必ず会社を辞められる法的な根拠(ルール)と、実際に辞めるためのベストな対処法とその手順を解説しました。

会社を辞めるのは労働者の権利であり、会社が強制的に辞めさせてくれないのは「違法」です。

会社を辞めるには、その法的なルールを訴えつつ、退職を認めてもらえるように交渉(話し合い)をしましょう。

会社に退職を認めさせる交渉のコツは、以下の5つです。

- 直属の上司がダメならさらに上の上司や人事などにも相談する

- 「転職先が決まっている」と伝える

- 労働基準監督署に相談する

- 上司とのやりとりは「証拠」に残す

- 退職届が受理されなければ内容証明郵便で送る

また会社によっては、引き継ぎが不安だから辞めさせられない、繁忙期で忙しいから辞めさせられない、などの事情があるケースもあります。

そのような場合は、引き継ぎの資料をまとめたり、繁忙期を避けるなど、会社の事情に寄り添うことで、退職を認めさせられる可能性が高まるでしょう。

どうしても交渉で埒があかない場合は、弁護士に相談するのも1つの手です。

退職代行サービスを行っている弁護士なら、最初から全ての交渉をお任せできて、必ず退職を取り付けてくれるのでおすすめです。