はじめに

マーケティングなどのために動画を配信する場合、音楽の使用は避けて通れないものです。BGMでの利用から、印象に残る有名な既存楽曲の替え歌など、様々な手法があります。

しかし、ここには音楽著作権の問題があり、特に日本音楽著作権協会(JASRAC、ジャスラック)への楽曲の利用許諾申請がかかわってくるなど、複雑な手続きが発生するのが悩みどころです。

そこでこの記事では、

- 音楽を利用する際に気を付けなければならない著作権やその周辺の権利

- JASRACやその他権利者への利用許諾申請

などについて、弁護士が詳しく解説します。

1 「音楽」から生じる権利

音楽を生み出すにあたっては、作曲家のみならず作詞家、演奏家、歌手など様々な人が関わってきます。

そして、それぞれの役割に応じて、

- 著作権

- 著作者人格権

- 著作隣接権

などの権利が発生します。

これらの権利について定めている「著作権法」があるのは、文化を発展させることが目的です。

たとえば、新しく生み出した音楽を有料で配信していたところ、勝手に同じ音楽が無料でダウンロード可能になっているとどうなるでしょう。配信している音楽は売れなくなってしまいますよね。

このような環境では、努力して新しい音楽を生み出そうと誰も思わなくなり、文化の発展は難しくなってしまいます。

そのため、著作権法という法律は、著作権などの権利を定めて、権利者を保護しているのです。

それでは、音楽に関して、どのような権利が誰に発生するのか確認していきましょう。

(1)著作権とは

「著作権」とは、財産的な利益を保護するために、自分の思想や感情を創作的に表現した「著作物」を独占的に利用できるようにする権利のことをいいます。そして、著作物を生み出した人のことを「著作者」といいます。

この著作権は、著作物を創作した時点で著作者に自動的に発生します。

たとえば、音楽を構成する歌詞や楽曲も思想や感情を創作的に表現したものであれば著作物にあたり、歌詞を生み出した作詞家、楽曲を生み出した作曲家には、著作者として著作権が発生します。

楽曲を演奏したり、テレビで放映したり、CDにして頒布したり、生み出した歌詞や楽曲を利用したりできるのは、原則、著作権をもつ作詞家や作曲家だけとなります。

(2)著作者人格権とは

「著作者人格権」とは、著作者の名誉や感情を守る権利です。

具体的には、公表するタイミングや、公表する際の名前を決めたり(ペンネームや変名か、本名か、または名前を掲載しないか)、著作物に勝手な変更を加えられたりしないようにする権利です。

音楽に関しては、著作物を生み出した作詞家、作曲家に発生する権利です。

(3)著作隣接権とは

「著作隣接権」は、著作物そのものを創作した人ではなく、その伝達に関して重要な役割を持つ人(実演家など)に発生する権利です。具体的には、自身の演技の録音・録画するか否かや、放送するかどうかなどを決めることができる権利となります。

たとえば、音楽に関しては、同じ歌詞、同じ楽曲であっても、誰が歌うか、誰が演奏するか、誰が指揮するかによって、その表現は異なります。

そのため、プロ・アマチュア関係なく、歌手や、演奏家、指揮者などに著作隣接権が発生します。

このように、歌手や演奏家など著作物である歌詞や楽曲を伝えるために重要な役割を果たしている者の権利も保護することで、文化を発展させようとしているわけです。

そして、著作物を生み出した著作者に著作者人格権が発生するように、実演家にも実演家の名誉や感情を守る「実演家人格権」が発生します。

そのため、実演家にも、公表する際の名前を決めたり、著作物に勝手な変更を加えられたりしない権利があることになります。

これまで確認してきたとおり、単に音楽といっても、様々な人に色々な権利が発生します。では、音楽著作物を利用したいと思った場合、どうすればいいのでしょうか。

2 著作物を利用するためには

著作物を適法に利用するためには、原則として、権利者から利用許諾を取る必要があります。

ここでは、

- 権利者に申請する

- 申請が必要ないケース

の2点について見てみましょう。

(1)権利者に申請する

①権利者それぞれに対して利用申請を行う

「この楽曲と歌詞、それにボーカルが素晴らしい! ぜひこの曲を弊社の動画コンテンツに使いたい」という楽曲があったとしましょう。

この場合、曲としては1曲ですが、

- 作曲家

- 作詞家

- 実演家(歌手、演奏家)

のそれぞれに、利用許諾の申請を行わなければなりません。

これらは著作権・著作者人格権・著作隣接権・実演家人格権を持つ立場の人々です。

もっとも、著作権や著作隣接権は、譲渡が可能です。

そのため、作曲家、作詞家、実演家が自身の権利をレコード会社や所属グループなどに譲渡していることもあり得ます。この場合は、譲渡先である、レコード会社などから利用の許諾を得る必要があります。

また、著作者人格権や実演家人格権は、著作者や実演家の名誉や感情を守ることが目的の権利のため、譲渡することはできません。

そのため、たとえ、著作権や著作隣接権が譲渡されていようと、歌詞や楽曲を改変したり、歌手の音声を加工するなどといった方法で音楽を利用したい場合、著作者や実演家にも許諾を取らなければいけない場合があることに注意が必要です。

②利用申請に基づき費用を支払う

著作物の利用には、権利者に対価として使用料を支払う必要があります。

直接権利者に支払う場合もありますが、権利者が、権利の管理をJASRACなど別の団体に依頼している場合、その団体を通じて権利者に支払いましょう。

権利者にとって、著作権やその関連する権利は財産です。経済的な対価があることは、作品の保護や創作活動の継続にもつながります。

もしも権利者に申請をせず、使用料の支払いもしなかった場合は、著作権侵害の責任を問われる可能性があります。

たとえば、著作権や著作隣接権を持つ者から許諾を得ずに、勝手に使用していた場合、どんな責任を問われる可能性があるのでしょうか。

この場合、刑事罰として、

- 最大10年の懲役

- 最大1000万円

のどちらか、または両方を科される可能性があります。

また、侵害をした者が法人であれば上記に加えて、会社に対しても最大3億円の罰金が科される可能性があります。

このほか、民事的な責任として刑事罰とは別に損害賠償や利用の差し止めを求められる場合もあります。

※著作権侵害の罰則(刑事・民事)について詳しく知りたい方は「著作権侵害(違反)をするとどうなる?9つの侵害事例と対策方法とは」をご覧ください。

(2)申請が必要ないケース

上記の通り、基本的には他人が作成した音楽を利用する際は、権利者への許諾申請が必要です。

もっとも、利用申請をしなくても良いケースもありますので、紹介していきましょう。

①私的に利用する

営利目的ではなく、私的に利用する場合は権利者から許諾を得る必要は必要ありません。

たとえば、自分でCDアルバムやダウンロードで購入した楽曲を、プライベートな時間に聞くといったようなケースです。

もっとも、事業者が業務の中でこのような利用ができることはほとんどなく、その楽曲を使った営利目的になりますので、私的利用に該当することはないでしょう。

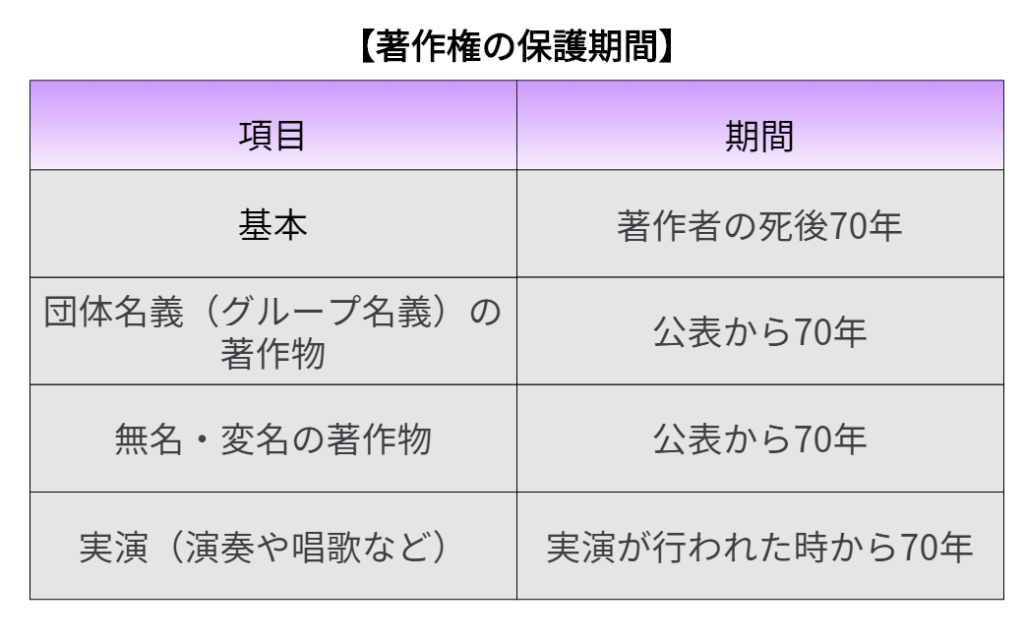

②著作権の保護期間が切れている

著作権は永久に保護されているわけではありません。

著作権には「保護期間」があり、これを超えると権利は消滅するため、公共の財産として利用できるようになります。

日本国内で作成された著作物についての保護期間は下記の通りです。

③非営利・無料で著作物を演奏する

営利目的ではなく、無料で著作物を演奏する場合も、利用許諾は必要ありません。以下の3つの条件をみたした場合に限り、

- 営業目的ではない

- 入場料が無料

- 出演者に金銭などの報酬が支払われない

公に対して上演・演奏が可能になります。

たとえば学校や公共施設の文化祭などで入場料を取らない楽曲演奏などがあった場合が想定されています。

実演者への出演料もなく、会場への入場料も発生しませんので、「他人の財産を使って経済的利益を得ている」ということにはならないため権利者からの許諾なく利用が可能となっています。

もっとも、事業者の場合は「非営利目的」として適用出来るケースは少ないでしょう。

また、音楽の「上演・演奏」のみが許されています。

そのため、録音・録画・インターネット配信をしようとする場合は利用許諾が必要になります。録音・録画は後から有料コンテンツとすることが可能ですし、ネット配信では広告収入を得られるため、営利目的に転用できるからです。

これまで、利用申請をして権利者から許諾を得なければいけない場合と、申請自体が不要な場合とを確認してきました。それでは、利用申請をして権利者から許諾を得なければいけない場合で、利用申請はどのように行えばいいのでしょうか。以降の項目では利用申請の手順を確認していきましょう。

3 音楽の「著作物」の利用申請手順

日本国内で大部分の音楽作品の著作権を管理しているのは、JASRACです。

「JASRAC」は、作詞家、作曲家などの権利者から楽曲の著作権管理の委託を受けている団体で、権利者に代わり著作物の利用申請を受け、利用料金を分配する業務を担っています。

曲や歌詞などの項目ごとに、利用希望者がいるたびに発生する許諾申請を、権利者1人1人がいちいち処理するのは手間がかかってしまうため、権利者はこのような団体に依頼していることがほとんどです。

ただし、全ての楽曲や歌詞、音楽にまつわる権利をJASRACが管理しているわけではなく、そもそも権利者がJASRACに管理を委託していなかったり、権利の一部のみを委託していたりする場合もあります。

ここでは、

- JASRACが管理している場合

- JASRACが管理していない場合

の2つに分けて利用申請の方法を説明していきます。

JASRACが管理しているか否かについての調べ方については、「JASRACが管理している場合」の冒頭で解説します。

(1)JASRACが管理している場合

「楽曲を使用したい」という目的があっても、JASRACの場合は「どのような用途で利用するか」によって申請手続きが異なります。

基本的な手順をご紹介します。

①利用を予定している音楽がJASRACの管理の範囲内かどうかを確認する

まず、利用しようとしている楽曲がJASRACの管理範囲にあるかどうかを確認しましょう。

JASRACの作品データベース検索サービスを使うと調べることが可能です。

更新は毎日行われていますが、新しい楽曲が反映されていなかったり、期限が切れたものは見つからなかったりする可能性もありますので、注意しましょう。

検索は楽曲のタイトルや権利者(著作権や隣接権を持つ人物名)がわかればOKです。

JASRACの作品管理番号(作品コード)はなくても調べられますが、わからない場合はCDのディスクやジャケットなどに記載されています。

繰り返しとなりますが、たとえば同じ楽曲の中でも作曲者だけがJASRACに管理を委託していたりするなど、著作権者の一部だけで、演奏担当者など隣接権を持つ権利者の委託がないこともあります。その際は個別でJASRACを通じずに利用許諾を得てください。こちらの方法は後述します。

②利用申し込みを行う

JASRACが管理していることが確認できた場合は、JASRACに対して申込書を提出します。方法は下記の通り、大きく分けて2種類あります。

- 申込書類の提出

- オンラインライセンス窓口

申込書類はこちらからダウンロードできます。申込書類は、演奏、録音、映像ソフト録音、CM・広告、映画、出版など、音楽の使用用途ごとに分かれていますので、必要な書類を選んでください。

郵送、FAX、直接の窓口提出ができますが、使用料の支払方法に応じて提出方法が異なる場合がありますので、よく確認をしてください。

オンラインでの窓口はこちちらです。ログインIDが必要になりますので、持っていない場合はまずは、窓口開設の申請をしましょう。

③JASRACから請求書が届く

申込書を提出すると、JASRACから請求書が届きますので、条件に従って使用料を支払ってください。

なお、請求金額(使用料)は、誰が配信するか、音楽の利用形態などによって異なります。大まかな使用料などを確認したい場合は、JASRACの提供している診断ツールなどをご確認ください。

(2)JASRACが管理していない場合

①著作物の管理者(社・団体)を確認する

JASRACのデータベースにもなく、CDディスクやジャケットにもJASRAC管理曲である記載がないときは、権利者と考えられる個人や団体に利用許諾を得ることになります。

JASRAC以外の管理団体も複数ありますので、そちらで検索してみるのもいいでしょう。

ただし、もしも権利者が不明だったときは、その楽曲を本当に使えるかどうかが不透明ということになりますので、無断使用による著作権侵害にならないよう、

- 文化庁の著作権者不明等の場合の裁定制度を利用する

- 権利関係が明らかな別の曲を探し利用申請する

といった対応を取る必要があります。

※文化庁の裁定制度について詳しく知りたい方は「著作権者不明等の場合の裁定制度」をご覧ください。

②利用について契約書を結ぶ

どの権利者に問い合わせれば良いかがわかれば、次に「利用許諾契約書」を締結しましょう。

許諾契約書は楽曲を利用したい事業者と権利者の間で交わすもので、利用方法や料金によるトラブルを未然に防ぐことができるものです。

利用許諾契約書に含めておくべき項目は、下記の通りです。

- 対象の特定

- 利用料金・利用期間

- 利用地域

- 利用媒体

- 利用方法

- 権利保証

特に、下記については注意が必要です。

(ⅰ)利用料金

どのような料金体系で支払うべきなのかを利用許諾契約書の中で決めておきましょう。

利用料金は

- 再生回数で計算する

- 再生回数に関わらず月額の固定額とする

- 複数曲を利用できることを前提として利用曲数に応じた従量型の料金とする

など、様々な料金形態が考えられます。支払条件や期限も含め、きちんとすり合わせをしておきましょう。

(ⅱ)利用媒体・利用方法

楽曲をどこで、どのように利用するかをあらかじめはっきりと決めておきましょう。CD、DVD、ゲームのほか、インターネット上で利用する場合はWebサイトの数、内容や利用方法(動画内BGM、サイト内BGM、サイトを利用した配信など)を明らかにしておくことで、「そんな使われ方を許諾した覚えはない」と言われることを防ぐことができます。

(ⅲ)権利保証

権利申請をする著作者が、本当に対象となる楽曲の著作権を持っていることを保証してもらいましょう。

冒頭で説明した通り、著作権は譲渡や相続が可能なものなので、著作者がずっと権利を持ち続けているとは限らないほか、そもそも権利者でも何でもない無関係の人が勝手に利用許諾をしてしまうケースも0ではありません。

許諾を受ける際に保証してもらうことで、万が一権利者ではなかった場合に、責任追及をしやすくなります。

③使用料を支払う

利用許諾契約書に基づき、使用料の支払期限までに支払います。たとえば、再生回数をもとに利用料金が設定された場合には音楽の利用開始後に支払うことになります。

このように、利用開始前に支払うことができない場合もあるため、支払い条件をよく確認しておきましょう。

4 目的別・音楽の利用申請方法

これまで、基本的な利用申請の手続を説明してきました。

もっとも、音楽作品の利用目的や方法によっては、手続きが複雑になるケースもあります。

以降の項目では、特に手続が複雑になりがちな以下の2つのケースについて説明をします。

- 替え歌を作って利用したい場合

- インターネットCM配信に音楽を利用する場合(JASRAC)

5 替え歌を作って利用したい場合

著名な楽曲のオリジナルのメロディーを変更せず、歌詞のみを独自に変更して替え歌を作り、自社のCMソングとして利用する場合は、著作権上どのような問題があるのでしょうか。

(1)替え歌に関係してくる著作権と著作者人格権

まず、替え歌として歌詞を変更する場合は、元の歌詞を作成した作詞家に著作権・著作者人格権があります。今回、替え歌との関係で特に問題となるのは、「翻案権」という権利と、著作者人格権の「同一性保持権」と呼ばれる権利でです。

①著作権に含まれる「翻案権」

「翻案権」とは、既にある著作物をもとに、新たな著作物を生み出すことができる権利のことをいいます。この翻案をすることができるのは、著作権をもつ著作権者のみです。歌詞に当てはめると、元の歌詞をもとにして新たな歌詞を生み出すことができるのは、原則、作詞家だけということになります。

ただし、著作権に含まれているので、譲渡をすることも可能であり、作詞した本人ではなく、団体などが所有していることがあります。

②改変を拒否できる「同一性保持権」

著作者には著作者人格権が認められていますので、著作者の意に沿わない勝手な改変は認められないことになります。これを「同一性保持権」と言います。このため、利用許諾を申請したとしても、変更が認められなければ替え歌の歌詞を作成することができなくなります。

また、著作者人格権は他人に譲渡できませんので、仮に著作権が他人の手にあったとしても、著作権と一緒に譲渡されることはあり得ません。

③その他、関係する権利

替え歌に関しては、このほかにも確認するべき権利があります。

歌詞だけを変更するといっても、メロディーはオリジナル音源を使えるとは限りません。使えない場合は、新たに演奏し、録音し、替え歌の歌詞を乗せて多くの人に知ってもらう必要があります。

このため、氏名表示権、演奏権、複製権、公衆送信権、譲渡権のほか、作曲家への編曲権などにも配慮する必要があります。

つまり「歌詞だけ変えて替え歌を作成すればいい」ということにはならず、これだけの権利を持つ権利者に許可を得なければならないということになります。

(2)替え歌には作詞家などの同意・許可が必要

許可を得るには、作詞家などそれぞれの権利者に連絡をして利用許諾書を交わす必要があります。

JASRACは先ほど紹介した同一性保持権や翻案権の管理までは手掛けていません。

そのため、歌詞を改変する際には、JASRACへ利用手続きをする前に、該当する権利者である個人や団体などを探す必要があります。

6 インターネットCM配信に音楽を利用する場合(JASRAC)

次は「インターネットでCM動画を配信する際に音楽を利用する場合」の手続きについてみてみましょう。

今回のケースは、「既存の音楽をBGMとして利用する際の申請方法」です。多くの音楽著作権管理はJASRACの管理下なので、そちらに沿って以下の2つを説明します。

- CM制作に関する手続き

- 配信に関する手続き

(1)CM制作に関する手続き

既存の音楽をそのまま利用する場合は、「複製権」という権利が関係します。

編曲などを経ず、元の音楽に手を加えずに使うとしても、「複製」という行為にかんして著作権者から許諾を得る必要があります。

①音楽が使用可能か事前確認を行う

CMのBGMとして利用する場合は、著作者にそのような形での利用の可否を含めて事前確認を行う必要があります。

②利用予定作品がJASRACの管理作品かどうかを確認し、申込書を提出する

利用しようとしている作品が、JASRACの管理範囲にあるかどうかを作品データベース検索サービスで確認しましょう。

管理楽曲であれば上の項目で説明した通り、JASRACに利用申し込みをし、必要な手続きを進めましょう。広告目的での複製は専用の申込書があります。

このとき、申請者が広告主または広告代理店などの関連会社であることを説明する必要があります。

③JASRACから請求書が発行される

申し込みが終了すると、JASRACから請求書が発行されますので、規定の通りに使用料を支払いましょう。

(2)配信に関する手続き

BGM付のCMを作成したら、次はこれを公開する必要があります。

ここで関係するのは「送信可能化権」と「公衆送信権」という権利です。

ここでは以下の2つのケースを説明します。

- 広告主のWebサイトで配信する場合

- 広告スペースで配信する場合

①広告主のWebサイトで配信する場合

自社広告のCMを自社Webサイトで配信する場合に関係するのは送信可能化権です。

「送信可能可権」とは、著作物をサーバーなどに置いて、アクセスがあった場合に著作物を見ることができる(送信される)状態にすることができる権利のことをいいます。

自社広告ですので、広告にユーザーがアクセスすれば何回でも再生できる状態にも設定できる権限を持つ、サイト運営者(自社)が申し込む必要があります。

申し込み方法は下記の通りです。

- J-TAKT(オンラインライセンス窓口)で申し込む

- 基本契約書を郵送する

- サービス概要書を提出する

- JASRACから許諾通知メールが通知される

- 利用開始後に利用曲目や収入報告を行い、使用料を支払う

②広告スペースで配信する場合

広告主以外のWebサイト広告などで配信する場合に関係するのは公衆送信権です。

ここでいう「公衆」とは、不特定の人(誰でも)と特定多数の人(一部の人だが大勢)のどちらかに該当することを意味しています。

そのため、「公衆送信権」とは、不特定の人or特定多数の人が著作物を見られるようにする(送信する)権利のことです。

このケースのように他社の広告スペースを利用する場合、通常、広告の配信回数によって料金が決まります。そのため、配信回数を決定できる広告関係者が申請をする必要があります。インターネットCM配信使用料計算シートと配信回数報告書を記入し、配信期間開始の前日までにメールでJASRACに提出してください。

7 小括

多くの場合はJASRACに利用申請の手続きをすることになります。

もっとも、そもそもJASRACが管理していない音楽だったり、管理の範囲外の権利が関わってきたりといった場合があります。

このように、利用する状況により関連する権利が多岐にわたることがあるため、忘れずに全ての権利者から許諾を得ましょう。

8 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下の通りです。

- 音楽作品を利用するには、著作権・著作者人格権・著作隣接権が関連する

- 音楽作品を利用するためには、各権利者から利用許諾を取る必要がある

- 日本でほとんどの音楽作品の著作権管理をしているのはJASRACである

- JASRACが管理していない作品や管理対象外の権利もある

- JASRACは音楽の利用方法や目的によって手続きが異なる

- 替え歌を作って利用したい場合、元の著作者に翻案権を許諾してもらうほか、同一性保持権、氏名表示権、演奏権、編曲権など多くの権利者の同意が必要となる

- 広告配信の場合は、自社広告を自社サイトで配信する場合は公衆送信権、バナーなどで他社サーバーに広告データを置く配信の場合は送信可能化権が関係する