はじめに

令和元年10月1日から、知的財産権に関する紛争を調停によって解決することを目的とした「知財調停」の運用が開始されます。

これまでは、知的財産権に関する紛争について、当事者間で折り合いがつかない場合には、裁判に持ち込む必要がありました。

ですが、裁判は公開されることが原則であるため、企業にとっては、秘匿したい自社の情報やノウハウなどが公衆に晒されるというデメリットがありました。

また、裁判で解決を図るためには、相応の時間を必要とするケースも少なくなく、スピーディな解決を求める企業などにとっては、少なからず理に適った解決方法とまではいえないという問題がありました。

このように、知的財産権に関する紛争を裁判で解決することには、その性質から生じる特有の問題が存在していたため、知財調停の運用に注目が集まっています。

そこで今回は、令和元年10月1日から運用が開始される「知財調停」について、その手続きを中心に弁護士が詳しく解説していきたいと思います。

1 知財調停とは?

(1)概要

「知財調停」とは、知的財産権に関する紛争について、当事者双方から提出された資料などを基に、調停委員会によるアドバイスなどを受けながら、話し合いによる解決を図る手続のことをいいます。

「調停委員会」とは、以下の3名から構成される組織体のことをいいます。

- 裁判官1名

- 弁護士などの専門家2名

「裁判官」は、東京地方裁判所と大阪地方裁判所にだけ設置される知的財産部に配属されている裁判官を指します。

また、「弁護士などの専門家」は、知財事件について一定の経験がある専門家を指し、弁護士のほか、弁理士などで構成される場合もあります。

このように、知財調停は、知的財産権に詳しい1名の裁判官と2名の専門家で構成される調停委員会が関与する形で手続きが進められるため、知財調停の対象となる紛争について適切な解決が図られることが期待できます。

(2)対象となる紛争

知財調停を利用できる事件は、知的財産権に関する訴訟と基本的には同じです。

具体的には、特許権や意匠権、著作権や商標権などが対象となります。

もっとも、対象となる紛争すべてに知財調停を利用すべきかというとそうではありません。知財調停は、あくまで調停手続きであるため、当事者間での話し合いが前提となります。そのため、たとえば、相手方との交渉が完全に決裂していて、話し合いによる解決が極めて困難な場合や、差止めなどのように迅速性が求められるような場合、また、当事者間における争点が複数にわたるような場合は、知財調停は適しているとはいえません。

反対に、当事者双方において話し合いによる解決を希望しており、また、争点がはっきりとしており複雑化していないような場合には、知財調停に適しているということがいえます。

以上のように、知財調停は、当事者双方が話し合いによる解決を希望している場合などに利用されることが期待されており、審理面においても、その分野に強い専門家などで構成される調停委員会が手続きに関与するため、適切な解決が図られると期待されています。

もっとも、知財調停を利用するメリットはこれだけではありません。

2 知財調停を利用するメリット

知財調停を利用するメリットとしては、以下の4点が挙げられます。

- 柔軟性

- 迅速性

- 専門性

- 非公開

(1)柔軟性

知財調停では、相手方との交渉の状況などを考慮して、当事者(申立人)が調停によって解決を希望する紛争を設定することができます。

また、知財調停はあくまで調停手続きであるため、話し合いによる紛争の解決を目的としていることは先に見たとおりですが、手続きの過程で調停委員会から受けたアドバイスなどを基に、調停手続きをやめて、任意交渉に戻ることもできます。

そのため、調停手続きでの審理なども踏まえ、訴えを起こすか、また、仮処分を申し立てるかどうか、といったことも柔軟に検討することができるのです。

(2)迅速性

知財調停は、知的財産権に関する紛争について交渉を始めている当事者が、管轄を合意する(「合意管轄」といいます。)ことにより、東京地方裁判所もしくは大阪地方裁判所に申し立てることとされています。

「合意管轄」とは、あらかじめ契約書などにおいて、利用する裁判所について合意しておくことをいいます。

このような場合には、知的調停が申し立てられる前の段階において、当事者間で交渉が行われており、そのため、争点もある程度特定されており、双方において関係資料を持っていることが多いといえます。

知財調停では、以上のような状態で申し立てられることを想定しており、後に詳しく見るように、原則として、3回程度の期日で紛争を解決することを目指しています。

(3)専門性

既に見たように、知財調停は、知的財産部に配属されている裁判官と知的財産権に詳しい2名の専門家によって構成される調停委員会が関与する形で手続きが進められることになります。そのため、非常に専門性の高い審理が行われることになります。

(4)非公開

知財調停は、裁判のように公開されることなく、非公開で手続きが進められます。

そのため、知財調停の手続きにおける審理内容はもちろんのこと、知財調停を申し立てた事実も非公開となるため、紛争の存在そのものを第三者に知られることなく、紛争の解決を図ることができます。

以上のように、知財調停は、紛争当事者が多方面からメリットを受けられる制度であるということがいえます。

特に、知的財産権は、その性質上、企業の営業秘密やノウハウなど、企業にとって知られたくない情報が含まれている可能性が高いため、審理が非公開となっている点については、紛争当事者にとって、極めて大きいメリットであるということがいえます。

次の項目では、知財調停の手続きについて、詳しく見ていきたいと思います。

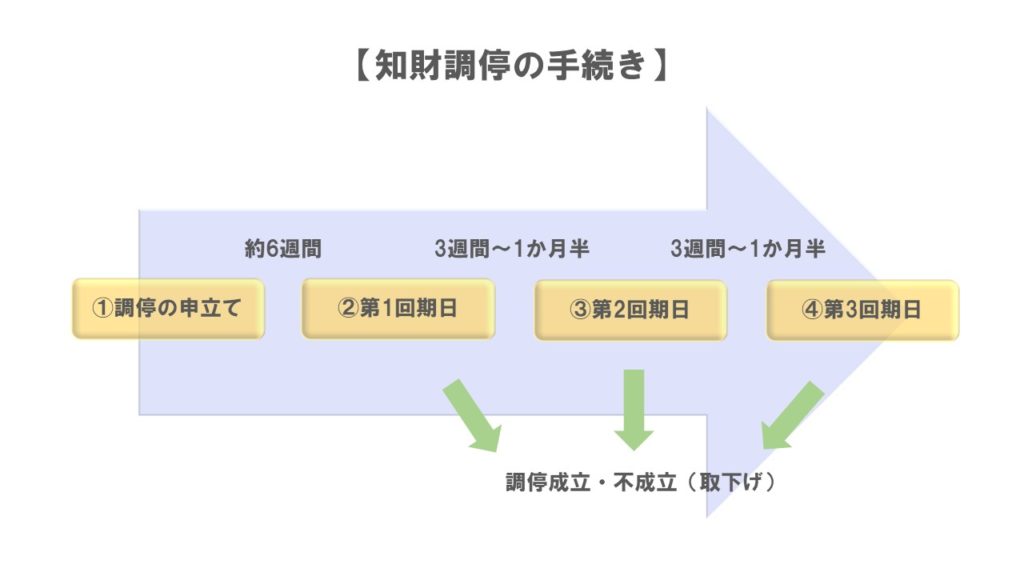

3 知財調停手続きのフロー

知財調停の手続きは、以下のような流れで進行します。

このように、知財調停は、

- 調停の申立て

- 第1回期日

- 第2回期日

- 第3回期日

↓

↓

↓

といった流れで手続きが進められます。

4 調停の申立て

(1)管轄

離婚などの調停事件や借金問題などの特定調停事件は、それぞれ家庭裁判所と簡易裁判所が管轄となります。

ですが、知財調停事件は、知的財産権に関する紛争を対象としているため、知的財産部が置かれている東京地方裁判所または大阪地方裁判所のみが管轄となっています。

そのため、紛争当事者が東京地方裁判所について合意管轄していれば、東京地方裁判所で知財調停を申し立てることになります。

※管轄合意書の書式については、東京地方裁判所HPの「調停申立書の記載例」をご参照ください。

(2)申立てにおける留意点

知財調停の申立てにおいては、以下の3点に留意する必要があります。

- 申立書

- 証拠

- 提出部数

①申立書

知財調停を申し立てる場合には、申立書を作成し、裁判所に提出する必要があります。

この申立書には、以下の2点を必ず記載しなければなりません。

(ⅰ)申立ての趣旨

「申立ての趣旨」とは、紛争の相手方に具体的にどのようなことを求めるか、ということを意味します。

申立ての趣旨が記載されていないと、裁判所などは申立人がどのような解決を望んでいるのか、ということを把握することができないため、調停をどのように進めていくべきか、といった進行の計画も立てられません。

このことからも、申立ての趣旨はできるだけ明確に特定することが求められています。

申立ての趣旨として【悪い例】と【良い例】を挙げると、以下のようになります。

- 相手方は、申立人に対し、裁判所が相当と認める金員を支払え

【悪い例】

- 相手方は、申立人に対し、〇〇円およびこれに対する令和元年〇〇月〇〇日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え

【良い例】

【悪い例】と【良い例】を比較すると、相手方に支払いを求める金額が特定されているかどうかに違いがあります。

この点、相手方に支払いを求める金額が特定されていないと、裁判所としては、申立人が相手方に金銭の支払いを求めていることはわかるものの、具体的にいくら求めるのかという点がわかりませんし、このことは相手方においても同じです。

このように、「申立ての趣旨」をできるだけ明確に特定することにより、裁判所だけでなく、相手方においても、申立人が具体的に何を求めているのかということが把握できるようになります。

その結果、裁判所は、調停手続きの進行をより具体的に計画することが可能となり、また、相手方においても、自分の言い分を整理することが可能になるわけです。

上に挙げた例は、金銭の支払いに関するものですが、このほかにも、相手方に対し、金銭の支払いを伴わない特定の行為(たとえば、著作権侵害に基づく侵害行為の差止めなど)を求めるようなケースもあります。この場合も、できるかぎり、相手方に求める行為を特定する必要があります。

(ⅱ)紛争の要点

申立書には、紛争の要点として、以下のような事項を記載しなければなりません。

- 紛争に至った経緯

- これまでの交渉経緯

- 申立人・相手方の言い分

- 解決の意向

このような記載があることで、裁判所や調停委員会は、おおよその経過や争点などをあらかじめ把握したうえで、手続きに入ることができるため、手続きをスムーズに進めることが可能となります。

以上のように、申立ての趣旨をできるだけ明確に特定し、紛争の要点を明らかにすることで、裁判所や調停委員会に加え、相手方にとっても、調停に向けた細かい準備が可能になり、ひいては、迅速性のある審理が期待できるのです。

②証拠

紛争の要点に記載されている事実を裏付ける証拠を申立書とともに提出しなければなりません。証拠を提出することにより、紛争の要点をより深く把握でき、相手方はより詳細な反論などを準備することができます。

仮に、証拠の提出を求めないこととすると、紛争の要点に記載されている事実が真実であるかどうかがわからないうえ、また、裁判所や調停委員会にとっても、何を根拠として事実を認定すべきかがわからなくなります。

この点、裁判所は、紛争に近しい関係者などから陳述書を作成してもらい、これを証拠として提出することも検討してもらいたい、としています。

なお、第1回調停期日から審理を円滑に進めるため、これらの証拠は遅くとも第1回調停期日までにすべて提出することとされています。

③提出部数

調停申立書と証拠は、以下のように原本・副本、そして写しを作成する必要があります。

-

【原本】

- 裁判所用となるもので、1部必要です。

-

【副本】

- 相手方用であるため、相手方の数に応じて、部数も増えていきます。たとえば、相手方が1名であれば1部、相手方が2名であれば2部を副本として提出しなければなりません。

-

【写し】

- 調停委員会用となるもので、3部必要です。

このように、調停申立書と証拠は、少なくとも5部を作成・提出する必要があります。

以上のように、知財調停を申し立てる場合には、申立書と証拠を提出する必要がありますが、特に申立書における「申立ての趣旨」や「紛争の要点」の記載は、その後の審理を円滑に進めるという観点からも、極めて重要です。

そのため、紛争に関連する資料などを参考に、可能なかぎり、わかりやすく具体的に記載することが必要です。

このようにして、提出された申立書などは、裁判所から相手方に送付されることになり、申立書を受け取った相手方は一定期間内に答弁書などを提出する必要があります。

(3)答弁書の作成に際し留意すべき点

相手方は、申立書を受け取ってから、第1回調停期日の10日前までに、裁判所に答弁書や証拠などを提出しなければなりません。

「答弁書」とは、申立書に記載されている「申立ての趣旨」への答弁や紛争の要点に記載された事実の認否、また、反論となる事実などを記載する書面のことをいいます。

相手方として申立人に提案したい解決案などがあれば、その案も併せて答弁書に記載します。

また、答弁書と併せて証拠を提出する場合には、先に見たように、遅くとも第1回調停期日までにすべての証拠を提出する必要があります。

この点、申立書などは、必要な部数をすべて裁判所に提出することで、あとは裁判所が相手方に送付するなどの対応をしてくれますが、答弁書の場合は少し異なります。

答弁書の提出部数は、申立書と同様ですが、副本にかぎっては、申立人に直接送付しなければなりません。

以上のように、申立人から知財調停が申し立てられると、第1回調停期日が入る10日までに相手方より答弁書が提出され、その後に第1回調停期日を迎えるということになります。

そのため、答弁書を受け取った申立人は、第1回調停期日までに答弁書に記載されている内容を確認し、自社の言い分などとの違いをきちんと把握しておくことが重要です。

5 第1回期日(調停申立てから約6週間後)

知財調停が申し立てられると、裁判所はまず調停委員を指定します。そのうえで、申立人と相手方それぞれの代理人と協議のうえ、お互いが出頭できる日時を第1回期日として指定します。

初回となる第1回期日では、それまでに双方から提出された書類に基づいて、主に、

- 争点確認

- 事実関係の把握

- 当事者の意向や要望の聴き取り

などが実施されます。

これにより、たとえば、争点が複雑ではなく、提出された書類などにより比較的簡単に判断ができるような事案では、第1回期日で調停委員会が一定の見解を述べることもあり、また、解決の方向性に触れることもあります。

他方で、提出された書類や双方の言い分などだけでは判断できないような場合は、さらに追加で証拠の提出を求めたりすることもあります。

初回ではあるものの、紛争当事者が調停委員会が述べた見解や解決の方向性に納得すれば、第1回期日において調停が成立する場合もあります。

反対に、争点が複雑化しており、双方において全く譲歩する姿勢が見られず、これ以上期日を重ねても無駄だといえるような場合は、調停が不成立となることもあります。

6 第2回期日(第1回期日から3週間~1か月半後)

第1回期日において続行となった場合、それから3週間~1か月半後に第2回期日が開かれます。審理方法は、第1回期日とさほど変わりはありません。

もっとも、第1回期日後、第2回期日までに追加で提出された書面や証拠などがあれば、これに関する議論がなされます。

また、第1回期日に引き続き、再度双方から意向などを聴き取り、解決できるかどうか、また、そのための調停案を作成できるかどうかなどについて、検討が加えられます。

第2回期日において、調停が成立・不成立となる可能性があること、続行となる場合があることは、第1回期日の場合と同じです。

7 第3回期日(第2回期日から3週間~1か月半後)

知財調停では、迅速性の観点から、3回程度の期日で紛争の解決を図ることを目指しています。その意味で、第3回期日は、最終の期日ということになります。

調停委員会は、第3回期日までに、それまでの期日を踏まえ、紛争当事者に対し、争点に対する見解などを口頭で開示する(「心証開示」といいます)ことを原則としています。

この場合、開示された心証に基づいて、調停案の内容を協議し、第3回期日に調停が成立することを目指します。

もっとも、調停委員会による心証開示の時期は、事案によってまちまちです。そのため、早い段階で心証開示がなされ、第3回期日の段階では、調停委員会などにより作成された調停案について、最終的なすり合わせが行われている場合もあります。

このような場合には、引き続き、第3回期日において、調停成立に向けてすり合わせが行われます。

知財調停は、3回程度の期日で紛争の解決を図ることを目指してはいますが、必ず第3回期日までに解決しなければならないというわけではありません。解決の見込みがあり、紛争当事者が続行を希望すれば、調停手続きは、さらに、第4回、第5回と回を重ねて開かれることになります。

また、調停委員会による心証開示を受けて、当事者が任意で交渉することを希望する場合や、調停手続きではなく裁判手続きなどで解決を図るべき事案であるといった見解が調停委員会から述べられたような場合は、調停手続きは不成立・取下げという形で終了することとなります。

8 小括

知財調停では、専門性の高い調停委員会と紛争当事者が連携を取りながら、解決に向けて期日を重ねることになります。

審理が非公開であることや、迅速性のある解決を期待できることなど、紛争当事者にとっては、従来の裁判による方法では見られないようなメリットがあります。

制度の運用が開始されるまで、あとわずかですが、来月には大阪地方裁判所のウェブサイトよりさらに詳細の案内が公開される予定となっていますので、その動向には注意が必要です。

9 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のようになります。

- 「知財調停」とは、知的財産権に関する紛争について、調停委員会によるアドバイスを受けながら、話し合いによる解決を図る手続である

- 知財調停の対象となる知的財産権には、特許権や意匠権、著作権や商標権などがある

- 知財調停を利用するメリットとして、①柔軟性、②迅速性、③専門性、④非公開の4点が挙げられる

- 知財調停は、①調停の申立て→②第1回期日→③第2回期日→④第3回期日といった流れで進められる

- 知財調停事件の管轄は、東京地方裁判所または大阪地方裁判所である

- 知財調停の申立てにおいては、①申立書、②証拠、③提出部数の3点に留意する必要がある

- 第1回期日では、①争点確認、②事実関係の把握、③当事者の意向や要望の聴き取りなどが実施される