はじめに

大手企業から提携の話をもらっているが、そもそも業務提携と資本提携って何?といった状態のスタートアップ事業者や、逆に自社の事業拡大のため、他社に提携をもちかけたいが、どのような契約を締結すればいいのか?何に注意しなければいけないのか?よくわからないといったスタートアップ事業者は意外と多いのではないでしょうか。

そこで今回はスタートアップに詳しい弁護士が、業務提携・資本提携のメリット・デメリットや実際にどのような契約を使うかなどを解説していきます

1 業務提携とは

(1)業務提携とは

「業務提携」とは、資本の移転をさせずに事業者同士が協力して事業を行うための連携のことをいいます。

たとえば、ディスプレイの開発に力を入れている電子機器メーカーとノートパソコンを開発している会社が、より高精細な画質のノートパソコンを作るために連携して新商品を開発する場合などは業務提携の一種にあたります。

後に詳しく解説しますが、このように両社の技術を活かして一つの製品をつくる場合だけでなく、製造と販路拡大・販売といった形で役割分担を行い両社の強みを活かすものなど、業務提携には種類があります。

業務提携は、基本的に、事業者間でシナジーが生まれる場合に行われます。

各々が行う事業に合わせて様々な形での提携があるため、これといった定型的な形式があるわけではなく、法律で明確な定義づけが行われているわけでもありません。

では、こういった業務提携には、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。

(2)業務提携のメリット・デメリット

①業務提携のメリット

業務提携のメリットとしては、自社にない知見やノウハウ、技術、アイデア、ビジネスモデルを相手方の事業者から得られることが挙げられます。

また、提携先が大手企業であれば、ブランドや知名度、これまで収集してきたビッグデータ、独自の販路などを利用させてもらえることもあります。特に、ブランド・知名度やビッグデータは、価値を高めるために相当な時間と労力が必要です。

そのため、業務提携により起業して間もないスタートアップ事業者がこれらを利用できる機会を得られるということは、大きなメリットとなります。

加えて、業務提携は基本的に契約書を締結することで行われます。契約に定める解約手続きをとれば、提携関係を比較的容易に解消できることから、このように協力関係を取り結んだ後も、拘束されすぎないことはメリットだといえます。

②業務提携のデメリット

業務提携は、どんな提携を行うにしても、相手方が持っていないものをお互いに提供しあうことになります。

そのため、業務提携によるデメリットとして何よりも大きいものは、提供したノウハウや技術などが外部に流出するおそれがあるということです。

そのため、提供したものが適切に管理されるように契約書でケアをしなければいけません。

以上のように業務提携には、メリットもありますが、デメリットもあります。これらを踏まえて、次の項目では、具体的に、実際の業務提携にはどのような種類があり、契約締結にあたり、どのようなことに注意する必要があるのかを見ていきましょう。

2 業務提携の種類

業務提携には、

- 技術開発に関する提携

- 生産に関する提携

- 販売に関する提携

- データに関する提携

主に、以上の4つがあります。

(1)技術開発に関する提携

業務提携のひとつに「技術開発」に関する提携があります。

この技術開発に関する業務提携は、お互いがもつ技術がかけあわさることで新たな価値が生まれるとが見込まれる際に用いられます。

たとえば、AIを開発する技術系会社株式会社GAUSSとマーケティングやプロモーションに強い西川コミュニケーションズ株式会社が技術開発提携したという例があります。この2社は、AI・自然言語処理の技術とネットショッピング(eコマース)・マーケティングの技術を合わせてあらたな技術を開発することを目指して提携を行いました。

技術開発に関する業務提携において利用される契約は、

- ライセンス契約

- 共同研究開発契約

以上の2つであることが主です。

①ライセンス契約

「ライセンス契約」とは、特許や実用新案、著作権、商標といった知的財産やノウハウを有する者が、他者にその利用を認める契約のことです。

ライセンス契約を締結せずに、他社が特許や実用新案権を持っている技術を勝手に利用すると、権利の侵害となってしまいます。

また、ライセンス契約を締結する場合は、特に以下に注意してください。

- 提供する技術・ノウハウは何か

- 提供した技術・ノウハウを使える範囲・地域・期間

- 提供した技術・ノウハウに対する対価をいくらとするか、いつ支払うか

これらを明確にしなければ、ライセンス契約を締結しても、想定していたとおりに使えない、想定外の使われ方をされたと、トラブルになりかねないからです。

②共同研究開発契約

「共同研究開発契約」とは、事業者間で共同の技術などの研究・開発を行う際に締結される契約です。両社が持っている技術・ノウハウを持ちより共同で研究をすることで、研究・開発が飛躍的に向上することを目指す際に用いられます。

共同研究開発契約を締結する場合は、特に以下に注意してください。

- それぞれが提供する技術・ノウハウは何か

- コストやリスクの分担をどうするか

- 開発した技術・ノウハウが誰のものになるか

- 秘密情報の取扱い(何を秘密情報とするか)

(2)生産に関する提携

業務提携のひとつに「生産」に関するものがあります。この生産に関する業務提携は、製品を製造する工程などの全部または一部を外部に委託することによって、分業体制を確立し、生産力を高めたり、設備投資を避けるために用いられます。

たとえば、株式会社ディジタルメディアプロフェッショナルは、ファブレス型の半導体ベンダーです。ファブレス(fabless)とは、自前で工場を持っていない会社です。

このようなファブレス型の事業者は、研究・開発、製品の設計を行いますが、その後、製品を販売したい場合には、工場をもつ他社に製造を依頼しています。

生産業務提携において利用される契約としては、

- 製造委託契約

- 製作物供給契約

- OEM契約

以上の3つが考えられます

①製造委託契約

「製造委託契約」とは、委託者(製造を依頼する会社)が材料などを受託者(製造を依頼された会社)に供給した上で、委託者のオーダーに沿って受託者が製品を製造することを約束する契約のことをいいます。

②製作物供給契約

「製作物供給契約」とは、受託者が材料を用意した上で、委託者のオーダーに沿って製品の製造や加工を行い、委託者に納品することを約束する契約のことをいいます。

製造委託契約と制作物供給契約の違いは、どちらが材料を用意するかという点です。それ以外は、ほとんど同じつくりの契約となっています。

もっとも、製作物供給契約は、受託者が材料を用意している以上、その材料から生み出された製品もまた受託者のものになります。そのため、契約書では、製品がどのタイミングで委託者のものになるかを明確にする必要がある点に注意してください。

③OEM契約

「OEM契約」とは、自社の商標やロゴを他社の製造する一定の製品につけて製造・販売することを認める契約のことをいいます。

OEM契約には、以下の2つパターンがあります

- 委託者が製造する製品の規格を指定し、受託者がそれに従って製造するパターン

- 受託者が製造しているものに委託者のロゴだけを表示するパターン

どちらのパターンにおいても、最終的に委託者の製品として販売されることになります。

製造のみならず、販売も受託者が行う場合、次の項目で説明する「販売」に関する業務提携にもあたることになります。

製造を委託する場合、いずれの契約を選択するにせよ、製品が「依頼したものと違う」という問題が起きえます。そのため、契約書では仕様を明確に定めるとともに、製品が依頼したものと同じか否か確認する検収基準を具体化しておく必要があります。

(3)販売に関する提携

業務提携のひとつに「販売」に関するものがあります。販売に関する業務提携は、製品を製造する会社と、販売に強い会社(たくさんの販路を持っている代理店など)が提携するような場合に行われます。

たとえば、日本のアーティストの作品を海外コレクターに販売する仕組みを提供している株式会社TRiCERAが、weibo(中国におけるTwitter)の日本における広告PRを担当するゼットホールディングスと、販売提携を行いました。この提携により、これまで中国向けの販路を持っていなかったTRiCERAが、日本アーティストの作品を中国に向けて販売することが可能となりました。

このような販売に関する業務提携には、

- 代理方式

- 売切方式

- 媒介方式

といった方式があります。

これらの方式は、誰と誰が取引を行い、誰が最終的な責任を負うかといった点で、異なる特徴を持っています。それぞれの特徴を確認していきましょう。

なお、今回は、販売を依頼する事業者を「委託者」、販売を依頼された事業者を「代理店」、取引を望む事業者を「ユーザー」とします。

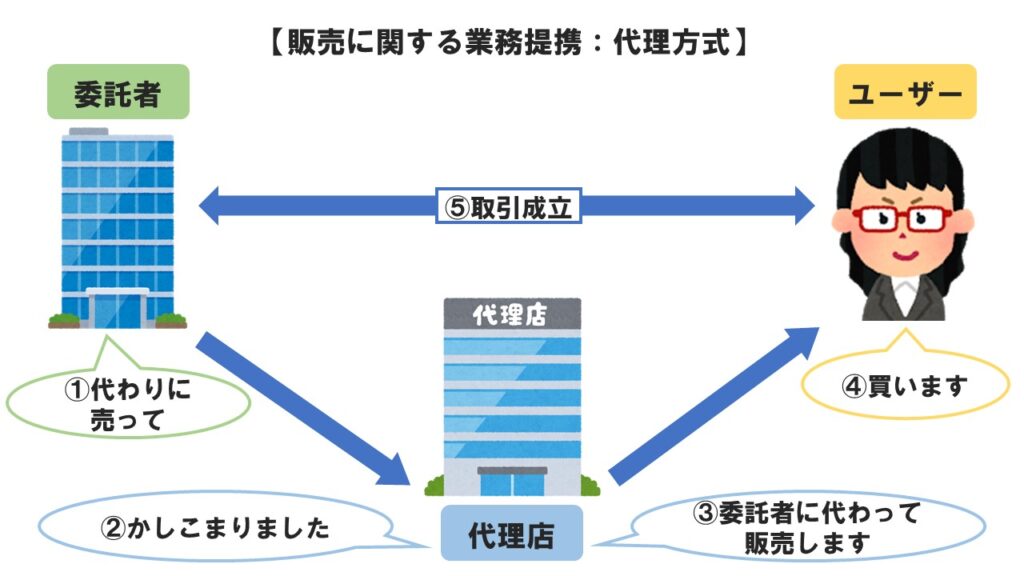

①代理方式

「代理方式」とは、代理店が委託者に代わって(代理して)販売を行い、委託者とユーザーの間で取引関係が成立する方式です。

代理方式を分かりやすく図にすると以下のとおりとなります。

一口に「販売」といっても、購入する可能性のあるユーザーへの営業活動、契約書の締結、商品・サービスの提供、代金の受取など、様々な業務が発生します。委託者から「代わりに売って」と依頼された場合、委託者と代理店は、どこまでの範囲の業務を行うかを明確にする必要があります。

なお、代理方式では、委託者とユーザー間で取引関係が成立するため、取引における最終的な責任は委託者が負うことになります。

また、代理店が委託者の商品・サービスを販売する場合、「委託者に代わって」販売することを必ずユーザーに伝えらなければいけません。きちんと伝えなければ、ユーザー視点ではまるで代理店が販売しているように見えてしまうからです。

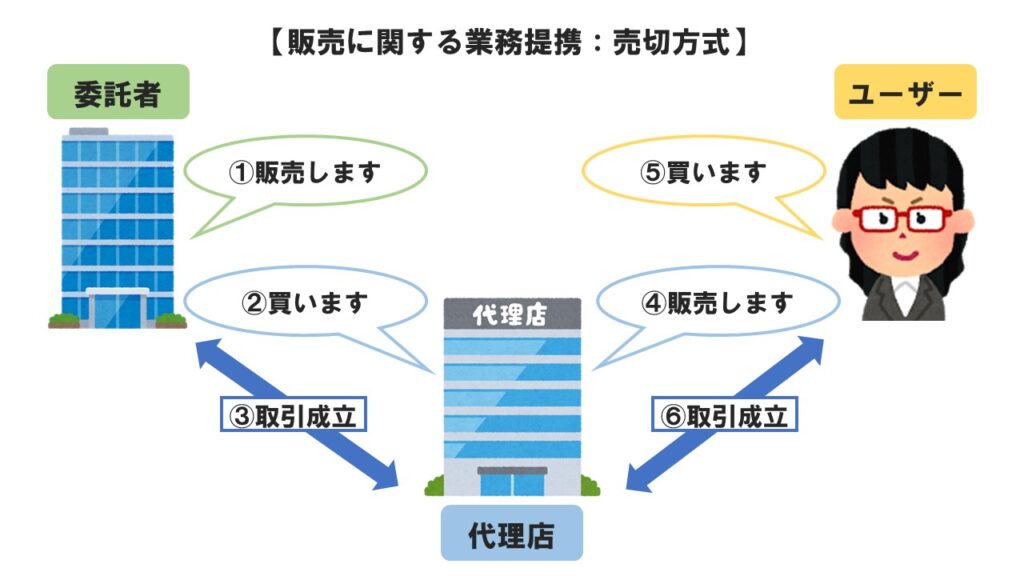

②売切方式

「売切方式」とは、代理店が商品を仕入れて(買いとって)、ユーザーに販売する方式です。

売切方式を分かりやすく図にすると以下のとおりとなります。

売切方式は、商品の販売に用いられるものであり、サービスの提供には不向きと考えられます。

なぜなら、代理店に委託者と同じサービスを提供できる施設や人員が揃っているわけではないからです。

なお、委託者から代理店は一度商品を購入したうえで、ユーザーにその商品を売ることになるため、その商品に欠陥があった場合など、ユーザーに対する全責任は代理店が負わなければいけません。また、商品が売れなければ在庫を抱えることになるリスクが発生します。

一方で、すでに商品を購入している以上、その商品をいくらでユーザーに売るかは代理店が自由に決めることができます。

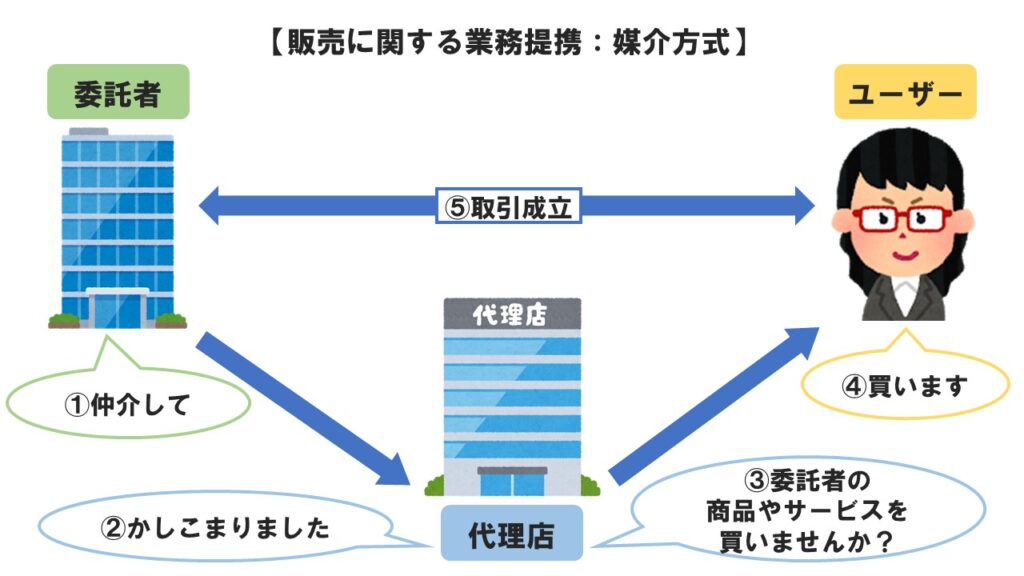

③媒介方式

「媒介方式」とは、委託者が代理店に販売行為の媒介(仲介)を依頼する方式です。

媒介方式をわかりやすく図にすると以下のとおりとなります。

代理方式と同様に取引関係は委託者とユーザーの間で成立します。そのため、取引における最終的な全責任は委託者が負うことになります。

一方で、媒介方式が行うのは、販売ではなく、委託者が販売できるよう媒介(仲介)することです。代理方式とはこの点で異なっています。

販売に関する提携における基本的な形式は以上のようなものになります。これらのような提携を実際に行うには、どのような契約を締結するのでしょうか。

このような販売に関する業務提携において利用される契約は、

- 販売代理店契約

- 加盟店契約

- フランチャイズ契約

以上の3つが主となっています。

①販売代理店契約

単純に契約書のタイトルが「販売代理店契約」となっていても、先ほど紹介した3つの方式のどれにあたるかはわかりません。どの方式にあたるかは契約書の内容次第となります。

そのため、販売代理店契約を締結する際には、特に以下の事項に注意して契約内容を整理する必要があります。

- 販売の対象は何か

- 代理店が行う業務は何か

- お金の流れ

- 最終的に誰と誰の間で取引(契約)は成立するのか

- 責任の分担

- 委託者も販売を続けるのかどうか

②加盟店契約

「加盟店契約」とは、典型的にはクレジットカード会社と小売店(加盟店)間で締結する契約のことで、加盟店でカード会員がクレジットカードで商品やサービスを購入した場合に、カード会社が代金を立替払いします。この加盟店契約も販売に関する業務提携の契約書の一種といえます。

③フランチャイズ契約

「フランチャイズ契約」とは、本部(フランチャイザー)が加盟店(フランチャイジー)に対して特定の店名(商標)の利用、プライベートブランドの商品の販売などを許可し、また経営などにつき指導・教育を行い、その対価として加盟店が代金を支払うことを約束する契約のことをいいます。このフランチャイズ契約も販売に関する業務提携の契約書の一緒といえます。

たとえば、コンビニを経営したいオーナーがこのフランチャイズ契約を締結することで、ファミリーマートという店名を名乗り、店内でファミリーマート独自の商品であるファミチキを販売することができるようになります。

なお、先ほど紹介した加盟店契約とこのフランチャイズ契約などは、基本的に、全ての加盟店が同一の契約内容で締結することが多いため、契約内容を修正できないことが多い点には注意してください。

(4)データに関する提携

業務提携のひとつに「データ」に関するものがあります。このデータに関する業務提携は、データを持っていない事業者に対して、持っていいる事業者が提供する、あるいは、お互いがもつデータがかけあわさることで新たな価値が生まれるとが見込まれる際に用いられます。

たとえば、STARTUP DBとCrunchbaseの提携は、STARTUP DBの有する日本国内のスタートアップの情報が英訳され、Crunchbaseに掲載されるものです。Crunchbaseが持っていなかった日本のスタートアップの情報が提供されるという点でデータに関する業務提携の一種だといえます。

このようなデータに関する業務提携で利用される契約は、

- データ提供契約

- データ創出契約

以上のふたつです。

①データ提供契約

「データ提供契約」とは、データを保有する提供者が、データを必要とする人にデータを渡す際に用いられる契約のことをいいます。

データ提供契約がどのような契約か知りたい方は「【ひな形】データ取引の際に締結する契約とは?5つのポイントを解説」をご覧ください。

②データ創出契約

「データ創出契約」とは、当事者が複数いる状況で、共同で新たなデータを収集・創出する際に、当事者間で関係するデータをどのように利用していいのかなどを定める契約のことを定める契約のことをいいます。

データ提供契約がどのような契約か知りたい方は「【ひな形】データを共同で収集する場合に必要とされる創出契約とは?」をご覧ください。

これらデータに関する契約では、関係するデータが誰のものになるかや利用条件を確認する必要があります。また関連するデータに個人情報や会社の秘密情報が含まれている場合、データの漏洩を防ぐような仕組みができるよう契約書においてもケアする必要があります。

以上のように、業務提携には様々な方式があり、またそれらは事業提携の形態に従って契約を適切に選択する必要があります。次は、業務提携よりさらに踏み込んだ形態の資本提携についてチェックします。

3 資本提携とは

(1)資本提携とは

「資本提携」とは、他の事業者から資本を受け入れたり、他の事業者に資本を投入したり、事業者同士が互いの資本を持ち合ったりといった形で行われる提携のことをいいます。

一般的に、スタートアップと大手企業が資本提携を行う場合は、大手企業がスタートアップに資本を投入することが多く、対等な事業者間では、資本提携はお互いの株式を持ち合うといった形で行なわれることが多いといえます。

また、資本提携のシナジーを発揮させるため、事業者間で資本的な繋がりをもつと同時に業務提携を締結することが多くなっています。

(2)資本提携のメリット・デメリット

①資本提携のメリット

基本的なメリットは業務提携に同じですが、資本提携の場合、資本の共有などがあるため、業務提携に比べて緊密な提携となります。とりわけ、財務基盤が強くない中小企業やスタートアップとしては、資本提携を受けることで事業を進めるための資金を多く取得できることになるため、有用になるものと考えられます。

②資本提携のデメリット

資本提携を行う場合、投資に対して株式を交付することになります。株式を取得されるということは、多くの場合、経営権を取得されることを意味します。

そのため、中小企業やスタートアップとしては、資本を投入してくれた事業者による経営への介入(口出し)を受けることことにもなりかねません。

以上から、どれだけの株式を交付するかは非常に重要になります。

では、実際に資本提携を行う際は、どのように進めればいいのでしょうか。

4 資本提携のやり方

資本提携を行う場合にも契約書を締結することになります。

資本提携を実際に行う際に交わす契約書は、主に

- 資本業務提携契約書

- 投資契約+株主間契約+業務提携契約

という二つのパターンがあります。

(1)資本業務提携契約書

「資本業務提携契約書」とは、株式の引受けに関するルールや、引受けた株式の取扱いや株主として持つ権利や業務提携の内容に関する事項などを明記した契約書のことをいいます。

(2)投資契約+株主間契約+業務提携契約

また、資本業務提携を実施する際には、投資契約書+株主間契約+業務提携契約の3本を締結することも想定されます。先ほどの資本業務提携契約において定めたものを分割したにすぎないため、内容に大きな違いがあるわけではありません。

このように複数の契約書に分けることは手間がかかり不便と思われるかもしれませんが、メリットもあります。基本的に、会社には複数の株主(株式を持つ者)がいることが想定されます。株主間では、それぞれの利害を調整するため、引受けた株式の取扱いなどの情報開示が必要なことがあります。契約書を一つにまとめてしまうと、他の株主に開示する必要のない業務提携の内容まで知られてしまう可能性があり、契約書を分割しておけば、そのリスクを回避できるというメリットもあるのです。

(3)契約書の内容に関しての注意点

契約書の内容に関しては、

- 資金の使い道の制限

- 事前承認

の2点につき、注意が必要です。

①資金の使い道の制限

スタートアップの投資契約書では、株式を発行することで得られた資金の使途を限定する規定を設定することが多くなっています。

この点には、資本提携でも、注意をする必要があります。

というのも、資本提携の際に、資金を提供する側の会社としては、自らの事業へのシナジーを期待しているため、それにつながるような方向で、投資した資金を利用してほしいと考えるためです。

そのため、特にスタートアップが資本提携を行う場合には、資金の使い道を制限されることで事業の発展を阻害されないか、きちんと検討したうえで、阻害されそうであれば、制限を断る、あるいは制限を緩くするよう交渉する必要があります。

②事前承認

注意点の二つ目は、重要事項に関する事前承認です。こちらも、投資契約などで、会社の運営について重要度の高いものは、株主に事前に承認を得る必要があると定められていることがあります。

たとえば、一定額以上の支出や設備投資については、株主から書面などで承諾を得る必要があると定める場合がこれに当てはまります。

この点に関しても、先ほどの資金の使い道の制限と同様に、事業の発展を阻害される可能性がある場合には、交渉したうえで、定めをなくす、または事前承認の基準を引き下げるといった対応が必要となります。

このように、契約書上で注意すべき事項の他にも資本提携に関しては、注意しなければいけない事項があります。それは、資本提携の終了についてです。

5 資本提携の終了における注意点

提携は、自らの事業に対するシナジーがあるだろうという推測のもとに行われますが、実際に提携した後に効果がなさそうだということが分かる場合もあります。

このような場合、提携関係をどのように終了するかが問題となります。

これまで確認してきたとおり、資本提携は、業務提携とあわせて行われることが多くなっています。業務提携を解消する場合には、契約書に定めた解約手続きをとれば問題ありません。もっとも、業務提携を解消したらからといって、資本提携も自動的に終了するわけではありません。

資本提携の解消は株式との関係で、業務提携の終了よりも難しく複雑になります。そのため、資本提携の解消をせざるを得ない状況になった場合は、どのような解消方法を選択すべきか、弁護士などの外部の専門家に相談をすることが望ましいといえます。

6 小括

業務提携や資本提携には様々な種類があります。事業者は、自社の行っている事業やサービス、製造している製品の性質や販路、この先の事業展開を見越して、どのような提携が今、必要なのか吟味したうえで、提携の申し入れを受ける、提携を提案することが非常に大切になってきます。

また、資本提携の場合は、株式が関わってくる関係上、業務提携以上に提携関係を終了させにくいという点を認識したうえで、本当に資本提携をすべきなのかについて、特に慎重に検討しなければいけません。

7 まとめ

これまでの説明をまとめると以下の通りになります。

- 業務提携とは、資本の移転をともなわずに、事業者同士が協業するための連携のことです

- 業務提携は、自らの事業へのシナジーというメリットと、ノウハウなどが流出するおそれなどのデメリットを比較して、利益が大きいと認められるときに実施することになります

- 業務提携には、①技術開発提携、②生産提携、③販売提携、④データ提携などがある

- 技術開発契約には、①ライセンス契約、②共同研究開発契約がある

- 生産提携には、①製造委託契約、②制作物供給契約、③OEM契約がある

- 販売提携には、①販売代理店契約、②加盟店契約、③フランチャイズ契約がある

- データ提携には、①データ提供契約、②データ創出契約がある

- 資本提携とは、他の事業者から資本を受け入れたり、他の事業者に資本を投下することで資本を持ち合うなどの提携のことで、同時に業務提携を結ぶことが一般的である

- 資本提携を行う場合には、①資本業務提携契約、②投資契約+株主間契約+業務提携契約というパターンがある

- 資本提携においては、①資金の使用制限、②事前承認が問題になりうる

- 資本提携は株式との関係で、提携関係を終了させにくい